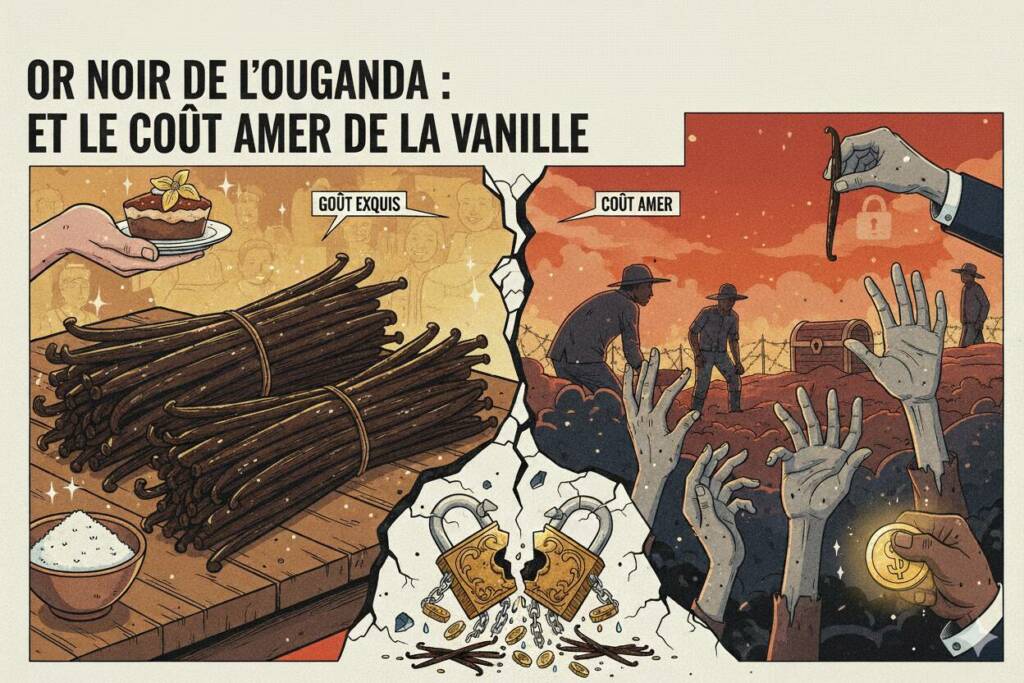

Or Noir de l’Ouganda : Le Goût Exquis et le Coût Amer de la Vanille

La vanille d’Ouganda, avec ses gousses d’un noir profond et son profil aromatique d’une complexité envoûtante, se présente sur le marché mondial comme une étoile montante. Ses notes de cacao, de fruits secs et de cuir séduisent les chefs et les gourmets, tandis que sa double récolte annuelle promet une stabilité que son principal concurrent, Madagascar, ne peut offrir.

Double récolte = prix en baisse rapport à la vanille malgache. C’est à dire une production toute l’année.

- Première récolte : De juin à septembre.

- Deuxième récolte : De décembre à janvier.

Pourtant, derrière cette façade de produit d’exception se cache une réalité troublante. Dans les plantations luxuriantes où pousse cette orchidée précieuse, des milliers d’enfants travaillent, privés d’éducation et d’avenir. Simultanément, sur les marchés en ligne, cette même vanille est souvent proposée à des prix étonnamment bas, créant un paradoxe déconcertant : comment un produit si recherché, dont la culture est si exigeante, peut-il être associé à la fois à l’exploitation humaine et à des prix de vente défiant toute concurrence?

Nous avons analysé des données du Département of Labor des états unis et cela fait froid dans le dos.

Cette vanille qui est commercialisé par certains site comme équitable, Grand Cru cache une réalité qui terrible.

Chaque chiffre que nous dévoilons aura un lien vers des agences officielles.

Ce rapport d’enquête plonge au cœur de la filière de la vanille ougandaise pour démêler cet écheveau complexe. En analysant les caractéristiques agronomiques uniques du produit, en exposant les données irréfutables sur le travail des enfants et en déconstruisant les mécanismes d’un marché mondial dysfonctionnel, nous révélerons les liens systémiques entre la qualité, l’éthique et le prix. Ce n’est pas simplement l’histoire d’une épice ; c’est celle d’une chaîne de valeur où la richesse aromatique d’un produit d’exception est inextricablement liée à la pauvreté et à la vulnérabilité de ceux qui la cultivent.

Or Noir de l’Ouganda Le Goût Exquis et le Coût Amer de la Vanille

L’Énigmatique Or Noir de l’Ouganda : Profil d’une Étoile Montante

Avant d’examiner les failles de la chaîne d’approvisionnement, il est essentiel de comprendre la valeur intrinsèque de la vanille ougandaise. Loin d’être une simple alternative de second rang, elle possède des atouts agronomiques et organoleptiques qui la positionnent comme un produit de premier ordre sur la scène mondiale. C’est cette qualité inhérente qui rend les conditions de sa production et sa faible valorisation sur le marché d’autant plus paradoxales.

Un Terroir Unique et une Double Récolte

L’Ouganda offre des conditions quasi idéales pour la culture de la vanille, ce qui explique son ascension rapide en tant que producteur majeur. Ces avantages ne sont pas seulement climatiques, mais aussi structurels, conférant à son offre une résilience unique.

L’identité botanique de la vanille ougandaise est un point de départ fondamental. Il s’agit principalement de l’espèce Vanilla planifolia, la même variété que la célèbre vanille « Bourbon » de Madagascar. Cette parenté génétique signifie qu’elle partage le même potentiel de qualité et se positionne comme un concurrent direct, et non comme un parent pauvre. Cultivée dans les sols fertiles et le climat tropical chaud et humide du pays, l’orchidée trouve un environnement propice à son épanouissement. Environ 25 districts à travers le pays se consacrent désormais à cette culture, qui est devenue une activité économique transformatrice pour de nombreuses communautés rurales.

L’atout le plus distinctif de l’Ouganda réside cependant dans son rythme saisonnier. Le pays bénéficie de deux saisons des pluies et de deux saisons sèches chaque année, une configuration climatique qui permet, fait unique au monde, deux récoltes de vanille annuelles. Les récoltes ont généralement lieu en juillet (la principale) et en janvier (la secondaire). Cette double récolte offre un avantage stratégique considérable : elle permet un approvisionnement plus régulier en gousses fraîches tout au long de l’année, contrastant avec le cycle de récolte unique de Madagascar.

De plus, la situation géographique de l’Ouganda, pays enclavé, le met à l’abri des cyclones tropicaux qui dévastent régulièrement les plantations de Madagascar. Ces cyclones sont une cause majeure de la volatilité extrême des prix sur le marché mondial de la vanille, capables de détruire une partie importante de la récolte mondiale en quelques heures et de provoquer des flambées de prix spectaculaires.

Ces facteurs combinés — une double récolte annuelle et l’absence de risque cyclonique — devraient logiquement positionner l’Ouganda comme un partenaire commercial de premier choix pour les acheteurs internationaux cherchant à sécuriser et à stabiliser leurs chaînes d’approvisionnement. Dans un marché rationnel, cette proposition de résilience devrait se traduire par une demande soutenue et potentiellement une prime de prix. Le fait que ce ne soit pas systématiquement le cas suggère que d’autres forces, liées à la structure du marché et aux habitudes d’achat, exercent une influence plus puissante, un point qui sera exploré plus en détail dans ce rapport.

La Complexité Aromatique : Une Vanille de Connaisseur

Au-delà de ses atouts agronomiques, la vanille d’Ouganda se distingue par un profil sensoriel riche et puissant qui la place dans la catégorie des produits gastronomiques. Ses caractéristiques, mesurables et gustatives, rivalisent et parfois surpassent celles de ses concurrents plus établis.

L’un des indicateurs de qualité les plus importants pour la vanille est sa teneur en vanilline, le principal composé chimique responsable de son arôme classique. La vanille ougandaise affiche des taux de vanilline exceptionnellement élevés, fréquemment cités entre 1,4 % et 2 %, un niveau souvent équivalent à la vanille malgache. Elle peut même conduire à la formation naturelle de cristaux de vanilline à la surface des gousses, un phénomène connu sous le nom de « givre », qui est un signe visuel de qualité supérieure très recherché par les connaisseurs.

Le profil aromatique de la vanille ougandaise est le même que la vanille planifolia qu’on cultive partout dans le monde.

Il faut savoir que les vanilliers planifolia sont des clones du Mexique. Comme le rappel Arnaud Sion spécialiste de la vanille, uniquement le Brésil est en train de faire des recherches pour croiser des variétés de vanillier différent.

Sur les sites on peut lire que cette vanille va déployer des saveurs plus robustes et terreuses. Les notes dominantes sont celles du cacao profond ou du chocolat noir, complétées par des arômes boisés et des touches de fruits secs comme la figue, le pruneau et le raisin sec. Certains dégustateurs y décèlent même des nuances subtiles de cuir et de fumée, ajoutant une profondeur supplémentaire à son caractère.

On peut lire aussi que cette puissance et cette complexité en font un ingrédient de choix pour des applications culinaires spécifiques. Les chefs et pâtissiers la prisent particulièrement pour les desserts riches, les préparations à base de chocolat (ganaches, fondants, brownies) et les crèmes épaisses, où un arôme de vanille intense et affirmé est nécessaire pour ne pas être éclipsé par les autres saveurs.

Le Coût Caché : Enquête sur le Travail des Enfants dans les Champs de Vanille

Nous vous avons expliqué cette magnifique vanille maintenant notre enquête se tourne vers la face sombre de sa production. Loin de l’image d’un produit de luxe, la culture de cette orchidée repose en partie sur le travail de milliers d’enfants, une réalité documentée par les plus hautes instances internationales. Cette section présente les preuves de cette crise et en analyse les causes profondes et systémiques.

Une Crise à la Vue de Tous : Les Données sur le Travail des Enfants

Le travail des enfants dans le secteur agricole ougandais n’est pas une allégation, mais un fait documenté par des rapports rigoureux et des données statistiques alarmantes. La culture de la vanille est explicitement identifiée comme l’une des activités concernées.

Des organisations internationales de premier plan, telles que le Département du Travail des États-Unis (DOL) et l’Organisation Internationale du Travail (OIT), confirment sans équivoque la présence du travail des enfants dans la filière vanille en Ouganda. Leurs rapports annuels, qui font autorité en la matière, listent la vanille parmi les biens produits grâce au travail des enfants dans le pays, fournissant une base factuelle incontestable à cette enquête.

- https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/uganda

- https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ILAB/child_labor_reports/tda2021/uganda.pdf

- https://verite.org/africa/explore-by-commodity/vanilla/

Cette crise est massivement concentrée dans le secteur agricole. L’agriculture est le premier employeur d’enfants, représentant 80,7 % de la main-d’œuvre infantile âgée de 5 à 14 ans. Le phénomène est particulièrement aigu dans les zones rurales, où les taux de travail des enfants sont nettement plus élevés que dans les zones urbaines.

Une grande partie de ce travail est non seulement illégale, mais aussi dangereuse. Les enfants sont amenés à effectuer des tâches ardues, à travailler de longues heures et sont exposés à des risques physiques, ce qui constitue une violation des conventions internationales sur les pires formes de travail des enfants. La législation ougandaise elle-même est jugée non conforme aux normes internationales, car elle autorise, sous certaines conditions, des enfants dès l’âge de 12 ans à effectuer des travaux dangereux dans le cadre de programmes de formation ou d’apprentissage. Cette lacune juridique crée une zone grise qui peut être exploitée et entrave les efforts d’éradication.

| Indicateur | Statistique | Année / Source |

| Prévalence du travail des enfants (5-17 ans) | 39,5 % (6,2 millions d’enfants) | 2021 / UBOS 1 |

| Prévalence des enfants qui travaillent (5-14 ans) | 62,9 % (7,9 millions d’enfants) | 2024 / U.S. DOL 2 |

| Pourcentage du travail des enfants dans l’agriculture | 80,7 % | 2024 / U.S. DOL 2 |

| Prévalence en zone rurale (5-14 ans) | 67,3 % | 2024 / U.S. DOL 2 |

| Enfants combinant travail et école (7-14 ans) | 63,6 % | 2024 / U.S. DOL 2 |

Aujourd’hui nous voyons des influenceurs faire la promotion de 25 gousses de vanille d’Ouganda Grand Cru pour 11,25 euros, mais qu’est-ce qui se cache derrière ?

L’Anatomie de l’Exploitation : Les Causes Profondes

Comprendre pourquoi tant d’enfants se retrouvent dans les champs de vanille nécessite d’aller au-delà des simples statistiques pour analyser un enchevêtrement complexe de facteurs socio-économiques, culturels et agronomiques. La culture de la vanille, par ses exigences uniques, crée une « tempête parfaite » qui favorise l’exploitation des enfants.

La pauvreté est unanimement identifiée comme le principal moteur du travail des enfants. Lorsque les familles luttent pour subvenir à leurs besoins fondamentaux et ne peuvent pas payer les frais de scolarité, elles sont contraintes de recourir au travail de leurs enfants comme stratégie de survie. Ce phénomène engendre un cycle de pauvreté intergénérationnel : les enfants qui travaillent au lieu d’aller à l’école sont privés des compétences nécessaires pour accéder à des emplois décents à l’âge adulte, les condamnant, ainsi que leurs propres enfants, à la même précarité.

À cette vulnérabilité économique s’ajoute la nature exceptionnellement exigeante de la culture de la vanille. La pollinisation manuelle des fleurs d’orchidée est l’étape la plus critique et la plus intensive en main-d’œuvre. Chaque fleur ne s’ouvre qu’une seule fois, pendant quelques heures seulement, tôt le matin. Cette fenêtre de temps extrêmement courte exige une mobilisation rapide et massive de main-d’œuvre. Or, les petites mains agiles des enfants sont souvent considérées par les familles comme particulièrement adaptées à cette tâche délicate qui consiste à transférer le pollen avec une petite épine. Ce n’est donc pas seulement une question de main-d’œuvre bon marché, mais d’une perception de « compétence » spécifique qui crée une demande pour le travail des enfants. Le calendrier de la pollinisation, qui a lieu le matin, entre directement en conflit avec les heures de classe, entraînant des taux d’absentéisme scolaire très élevés pendant cette période cruciale.

Les obstacles à l’éducation constituent un autre facteur majeur. Bien que l’enseignement primaire soit officiellement gratuit en Ouganda, les coûts associés — uniformes, matériel scolaire, frais divers — restent prohibitifs pour de nombreuses familles pauvres. Face à des revenus incertains, l’éducation devient une priorité secondaire par rapport à la nécessité immédiate de contribuer au revenu familial.

- https://verite.org/africa/explore-by-commodity/vanilla/

- https://www.wvi.org/stories/price-of-beauty/child-labour-vanilla-uganda

Enfin, des facteurs culturels et une application laxiste de la loi aggravent la situation. Dans certaines communautés rurales, le fait que les enfants « aident leurs parents » est une norme culturelle et n’est pas perçu comme une forme de travail nuisible. Les parents peuvent manquer de sensibilisation aux conséquences négatives à long terme du travail sur le développement physique, cognitif et social de leurs enfants. Cette perception est renforcée par une application défaillante des lois sur le travail des enfants. Le gouvernement ougandais a été critiqué pour son manque de financement des inspections du travail et pour son incapacité à faire respecter sa propre législation, créant un environnement de quasi-impunité qui perpétue l’exploitation.

Le Cycle de la Dette et du Désespoir

Le lien entre la situation économique des familles de cultivateurs et le travail des enfants est directement exacerbé par la volatilité extrême du marché mondial de la vanille. Les fluctuations de prix ne sont pas de simples risques commerciaux pour les négociants ; elles se traduisent par des cycles de dette et de désespoir au niveau des ménages, qui ont des conséquences directes sur la vie des enfants.

Le marché de la vanille est tristement célèbre pour ses cycles de « boom and bust » (expansion et récession). Les prix peuvent atteindre des sommets vertigineux pendant quelques années, avant de s’effondrer brutalement. Récemment, le prix payé aux agriculteurs à Madagascar est passé d’environ 36 € le kilo de vanille verte en 2018 à seulement 2,2 € en 2023. En Ouganda, les agriculteurs ont vu les prix chuter à un peu plus de 1 dollar le kilo. Cette instabilité rend toute planification financière impossible pour les petits producteurs.

Pendant les périodes de prix bas, les familles s’endettent pour survivre. Le long cycle de croissance de la vanille (trois à quatre ans avant la première floraison) signifie que les familles sont souvent déjà endettées au moment de la récolte. À Madagascar, un système de « contrats sur fleur » lie les agriculteurs à des intermédiaires qui leur avancent de l’argent en utilisant la future récolte comme garantie, souvent à des conditions défavorables qui piègent les agriculteurs dans un endettement chronique. Bien que ce système ne soit pas décrit en détail pour l’Ouganda dans les documents disponibles, les mêmes pressions économiques existent.

Lorsque les prix s’effondrent, le travail des enfants devient un mécanisme d’adaptation économique. Pour rembourser leurs dettes et couvrir leurs dépenses, les familles doivent réduire drastiquement leurs coûts de production. La main-d’œuvre étant l’une des principales dépenses, la solution la plus immédiate est de remplacer les travailleurs salariés par la main-d’œuvre familiale non rémunérée, c’est-à-dire les enfants. Cette décision n’est pas un choix délibéré de négligence, mais une stratégie de survie imposée par la faillite du marché. La pression de vendre rapidement pour obtenir des liquidités pousse également les agriculteurs à récolter leur vanille prématurément, ce qui nuit à la qualité et déprécie encore davantage leur produit, renforçant le cercle vicieux.

Ainsi, la chute des cours mondiaux de la vanille à New York ou à Londres a une conséquence directe et prévisible : elle augmente la probabilité qu’un enfant dans une région rurale de l’Ouganda soit retiré de l’école pour aller polliniser les fleurs de vanille. Le lien n’est pas abstrait ; il s’agit d’un mécanisme de transmission économique direct de l’instabilité du marché mondial vers l’exploitation des plus vulnérables.

- Cela ne vous rappelle pas les cycles de Schumpeter ? Et oui voici un problème que la vanille à.

Un Paradoxe de Valeur : Déconstruction du Prix de la Vanille Ougandaise

La question centrale pour de nombreux consommateurs est de comprendre comment un produit de luxe, dont la production est entachée de graves problèmes éthiques, peut être vendu à des prix si bas en ligne. La réponse se trouve dans la structure du marché mondial de la vanille, une arène dominée par un acteur quasi-hégémonique, traversée par une chaîne de valeur opaque et influencée par des perceptions qui tardent à s’aligner sur la réalité de la qualité.

L’Ombre de Madagascar

Pour comprendre le prix de la vanille ougandaise, il faut d’abord comprendre la position écrasante de Madagascar sur le marché mondial. L’île de l’océan Indien n’est pas seulement le premier producteur ; elle est le marché lui-même, dictant les tendances, les prix et le destin des producteurs du monde entier.

La domination de Madagascar est une question de volume. Le pays produit entre 50 % et 80 % de la vanille mondiale, avec une récolte annuelle oscillant entre 1 600 et 2 500 tonnes. En comparaison, la production de l’Ouganda, bien qu’en hausse, se situe entre 300 et 500 tonnes. Cet écart colossal confère à Madagascar un pouvoir de marché sans équivalent.

Pendant plusieurs années, le gouvernement malgache a tenté d’exercer ce pouvoir en fixant un prix minimum à l’exportation, par exemple à 250 dollars le kilo. Cette politique a maintenu les prix mondiaux à un niveau artificiellement élevé. Cependant, sous la pression internationale, ce prix plancher a été abandonné en 2023, provoquant un effondrement spectaculaire du marché. Les prix à l’exportation pour les qualités inférieures sont tombés en dessous de 20 dollars le kilo. Cet événement démontre que les décisions politiques prises à Antananarivo ont un impact direct et massif sur les revenus d’un agriculteur à Mukono, en Ouganda.

La situation actuelle est celle d’une surabondance mondiale. Une récolte 2023 exceptionnellement abondante à Madagascar, combinée à d’importants stocks accumulés par les exportateurs et les acheteurs industriels pendant les années de prix élevés, a créé un « trop-plein » sur le marché. Cet excédent d’offre confère un pouvoir de négociation immense aux acheteurs et tire les prix vers le bas pour tous les producteurs, sans distinction d’origine ou de qualité.

Dans ce contexte, l’inertie des acheteurs joue un rôle crucial. Malgré la qualité croissante et les prix plus compétitifs de la vanille ougandaise, les grands acheteurs industriels du secteur des arômes et de l’agroalimentaire restent fidèles à Madagascar. Un rapport du négociant Aust & Hachmann Canada souligne que l’industrie des arômes « continue de soutenir… Madagascar, quelle que soit la situation », ce qui empêche l’émergence d’un véritable équilibre concurrentiel. Cette loyauté, dictée par des décennies d’habitude, des contrats à long terme et la recherche d’un profil aromatique standardisé, cimente la domination de Madagascar et relègue l’Ouganda à un statut de fournisseur secondaire.

Par conséquent, l’Ouganda se trouve dans une position de « preneur de prix » (price taker) et non de « faiseur de prix » (price maker). Le pays ne peut pas fixer le prix de sa vanille en fonction de sa qualité intrinsèque, de ses coûts de production ou de ses avantages agronomiques. Il est contraint d’accepter les prix bas dictés par un marché sursaturé par l’offre malgache. Pour être compétitif, il doit vendre sa vanille à un prix inférieur à celui de Madagascar, créant un désavantage structurel qui comprime les revenus des agriculteurs et perpétue le cycle de la pauvreté.

De la Plantation au Panier en Ligne : Les Fuites de la Chaîne de Valeur

Le voyage d’une gousse de vanille de la ferme ougandaise au consommateur final est long, fragmenté et opaque. À chaque étape, de multiples intermédiaires prélèvent une part de la valeur, laissant une part infime au producteur initial. C’est cette structure qui permet d’afficher un prix bas en ligne tout en générant des profits pour les acteurs en aval.

La chaîne d’approvisionnement commence avec des dizaines de milliers de petits exploitants agricoles qui vendent leur vanille verte (non traitée) à des collecteurs locaux ou des intermédiaires. Ces intermédiaires, souvent peu transparents, profitent du manque d’information des agriculteurs sur les prix du marché et de leur besoin urgent de liquidités pour acheter à bas prix.

Les collecteurs revendent ensuite la vanille verte aux préparateurs et exportateurs. Ce sont eux qui réalisent le processus crucial de préparation (échaudage, étuvage, séchage, affinage), qui transforme les gousses vertes inodores en l’épice noire et parfumée que nous connaissons. Ce processus, qui dure plusieurs mois, ajoute une valeur considérable au produit. Les exportateurs trient, calibrent et conditionnent les gousses avant de les vendre sur le marché international.

Les principaux clients des exportateurs sont les négociants internationaux et les grandes maisons d’arômes (comme Firmenich ou Givaudan), qui, à travers des initiatives comme la Sustainable Vanilla Initiative (SVI), représentent plus de 70 % des achats mondiaux de vanille. Ces géants de l’industrie disposent d’un pouvoir d’achat colossal qui leur permet d’influencer fortement les prix.

L’écart entre le prix payé à l’agriculteur (prix au producteur) et le prix final à l’exportation (prix FOB) est énorme. Par exemple, en juillet 2024, le prix moyen à l’exportation de la vanille ougandaise vers les États-Unis était de 45,34 dollars le kilo. Au même moment, les agriculteurs ougandais recevaient parfois à peine plus de 1 dollar le kilo de vanille verte. En tenant compte du ratio de conversion d’environ 5:1 ou 6:1 entre la vanille verte et la vanille préparée, 1 dollar le kilo de vanille verte équivaut à 5-6 dollars le kilo de vanille préparée. L’écart reste donc abyssal.

Cette chaîne de valeur est donc « creuse au milieu ». La valeur est systématiquement extraite à chaque maillon, déconnectant le prix payé par le consommateur final du revenu de l’agriculteur. Le prix bas affiché en ligne est rendu possible non pas par une efficacité remarquable, mais parce que le système a déjà comprimé au maximum la rémunération de l’acteur le plus vulnérable de la chaîne. Le détaillant en ligne peut proposer une « bonne affaire » parce que la majeure partie de la valeur a été capturée par les intermédiaires, sur la base d’un prix d’achat initial aux agriculteurs qui se situe au niveau de la subsistance, voire en dessous.

Voici un tableau pour montrer le prix de la vanille en Ouganda et pourquoi elle est si peu chère :

Note : Ce tableau est une illustration basée sur des données fragmentaires issues des sources. Les prix réels peuvent varier considérablement. Le ratio de conversion de 6:1 (vert à préparé) est utilisé à titre indicatif.

Qualité contre Réputation : La Marque à la Traîne de la Vanille Ougandaise

Le dernier facteur contribuant au faible prix de la vanille ougandaise est le décalage entre l’amélioration tangible de sa qualité et la lenteur de l’évolution de sa réputation sur le marché international. Malgré des progrès spectaculaires, elle souffre encore d’une image qui ne reflète pas son potentiel actuel.

Au cours de la dernière décennie, la qualité de la vanille ougandaise a connu une amélioration remarquable, en grande partie grâce aux efforts des exportateurs, des ONG et du gouvernement. Aujourd’hui, les lots de qualité supérieure de vanille ougandaise surpassent souvent les qualités équivalentes de Madagascar, tant en termes de teneur en vanilline que de profil aromatique.

Cependant, la filière traîne une réputation héritée du passé. Historiquement, la qualité de la vanille ougandaise était inégale, marquée par des problèmes de récolte prématurée et de méthodes de préparation inappropriées, comme un séchage trop rapide sur des feux, qui détruisait la complexité des arômes. Cette image de produit de qualité inférieure, bien que largement dépassée pour les meilleurs lots, persiste dans l’esprit de certains acheteurs.

De plus, les problèmes ne sont pas entièrement résolus. La récolte prématurée reste une préoccupation majeure, alimentée par la pauvreté des agriculteurs et leur crainte des vols de récolte. Lorsque des gousses immatures et de faible qualité arrivent sur le marché, elles nuisent à la réputation globale de l’origine « Ouganda », même si des gousses d’excellente qualité sont également disponibles.

Ce déficit de réputation a des conséquences économiques directes. Comme le reconnaît le président du groupement des exportateurs de vanille de Madagascar, l’Ouganda manque encore de la « notoriété mondiale » et d’un marché « habitué à notre qualité » dont bénéficie son pays. Sans une marque forte et reconnue, il est difficile de commander un prix premium, même si la qualité intrinsèque du produit le justifie. L’Ouganda doit donc non seulement produire une vanille d’exception, mais aussi mener une bataille de longue haleine pour convaincre le marché mondial de reconnaître cette qualité à sa juste valeur.

Une Voie vers la Durabilité : Les Initiatives qui Façonnent l’Avenir

Face à ce tableau complexe de potentiel gâché, d’exploitation et de dysfonctionnements de marché, un réseau croissant d’acteurs — ONG, groupements industriels, gouvernement ougandais et coopératives d’agriculteurs — s’efforce de réformer la filière de la vanille. Ces initiatives, bien que confrontées à d’immenses défis, représentent une lueur d’espoir et dessinent les contours d’un avenir plus durable et équitable.

Le Projet VINES : Une Étude de Cas de Changement Systémique

Au cœur des efforts de transformation se trouve le projet VINES (Vanilla Improvement for Nature, Enterprise, and Sustainability), une initiative phare qui illustre une approche holistique et multi-acteurs pour s’attaquer aux problèmes systémiques de la filière.

Lancé et financé par le Département de l’Agriculture des États-Unis (USDA), VINES est un projet pluriannuel doté de plusieurs millions de dollars. Son objectif est ambitieux : faire de l’Ouganda le prochain grand fournisseur mondial de vanille de haute qualité. Les cibles chiffrées sont claires : faire passer les exportations de 50 à 350 tonnes métriques par an, transformer directement la vie de plus de 16 000 agriculteurs et créer plus de 15 000 nouveaux emplois dans la chaîne de valeur.

La force du projet réside dans sa stratégie intégrée, mise en œuvre par un consortium de partenaires spécialisés, dont Catholic Relief Services (CRS), TechnoServe, Frontier Co-op et la Sustainable Vanilla Initiative (SVI). L’intervention se déploie sur plusieurs fronts simultanément :

- Formation des agriculteurs : Améliorer la productivité agricole en formant les petits exploitants aux meilleures pratiques agronomiques et agroforestières. Cela inclut la gestion des lianes, la pollinisation, la lutte contre les maladies et la récolte au bon moment.

- Post-récolte et sécurité alimentaire : Fournir une assistance technique aux préparateurs et exportateurs pour qu’ils respectent les normes internationales de sécurité alimentaire, comme la certification HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point). Cela implique d’améliorer les processus de préparation, de séchage et de contrôle qualité pour garantir un produit final sûr et de haute qualité.

- Liens avec le marché : Créer des liens durables entre les agriculteurs, les préparateurs et les acheteurs internationaux fiables. L’objectif est de court-circuiter les intermédiaires peu scrupuleux et de construire des chaînes d’approvisionnement plus courtes, plus transparentes et plus équitables.

- Politique et image de marque : Collaborer avec le gouvernement ougandais et l’association des exportateurs (VANEX) pour développer une stratégie de marque nationale pour la « Vanille d’Ouganda » et mettre en place un cadre réglementaire qui soutient la qualité et la durabilité.

Les résultats du projet sont déjà tangibles. Des préparateurs ont obtenu des certifications internationales, ce qui leur ouvre les portes de marchés plus exigeants et plus rémunérateurs. La qualité des gousses s’est améliorée, avec des taux d’humidité plus bas, une teneur en vanilline plus élevée et une absence de moisissures. Des témoignages d’agriculteurs, comme celui de Mukasa Jackson, montrent qu’il est possible de tirer des revenus significatifs de la vanille, de construire une maison et d’éduquer ses enfants lorsque les bonnes pratiques sont combinées à un accès équitable au marché.

Le Rôle de l’Industrie et de la Certification

Parallèlement aux projets de terrain, des initiatives menées par l’industrie elle-même et des systèmes de certification tentent d’influencer le marché de l’intérieur en promouvant un approvisionnement plus éthique et en établissant des références pour des prix équitables.

La Sustainable Vanilla Initiative (SVI) est une plateforme industrielle majeure qui rassemble des entreprises représentant plus de 70 % des achats mondiaux de vanille, incluant des géants de l’agroalimentaire et des maisons d’arômes. L’objectif de la SVI est de créer un marché stable et durable en améliorant les moyens de subsistance des agriculteurs, en luttant contre le travail des enfants et en promouvant une agriculture respectueuse de l’environnement. Consciente des risques liés à la dépendance excessive à l’égard de Madagascar, la SVI soutient activement le développement de l’Ouganda comme deuxième origine majeure, afin de diversifier les sources d’approvisionnement et de stabiliser le marché mondial.

La certification Fairtrade (Commerce Équitable) s’attaque plus directement à la racine du travail des enfants : la pauvreté des agriculteurs. Le système Fairtrade vise à garantir que les producteurs reçoivent un prix plus juste pour leurs récoltes. Pour ce faire, Fairtrade a développé un outil conceptuel puissant : le « Prix de Référence pour un Revenu Vital » (Living Income Reference Price – LIRP). Il s’agit du prix minimum qu’un agriculteur devrait recevoir pour son produit afin de pouvoir atteindre un niveau de vie décent, en supposant une taille d’exploitation viable et une productivité durable. Pour la vanille verte d’Ouganda, ce prix a été calculé à 15,6 € le kilogramme.

La confrontation de ce prix de référence avec la réalité du marché est saisissante. Le LIRP de 15,6 €/kg est à des années-lumière des prix récents du marché, où les agriculteurs ougandais ont reçu moins de 1 €/kg. Cet écart abyssal met en lumière l’ampleur de la défaillance du marché et la distance qui reste à parcourir pour assurer une rémunération décente. Bien que les standards Fairtrade interdisent formellement le travail des enfants, l’organisation reconnaît qu’aucun système de certification ne peut offrir une garantie à 100 % et se concentre donc sur la lutte contre ses causes profondes, notamment par le biais de prix plus équitables.

Efforts Gouvernementaux et Coopératifs

Les institutions ougandaises jouent également un rôle actif dans la tentative de réguler le marché et de renforcer le pouvoir des agriculteurs.

Le gouvernement ougandais, par l’intermédiaire de son Ministère de l’Agriculture, a mis en place des directives strictes, dont la plus notable est la déclaration de dates de récolte officielles. Cette mesure vise directement à lutter contre la récolte prématurée, un fléau qui dégrade la qualité globale de la vanille ougandaise et affaiblit sa position sur le marché international. En interdisant la vente de vanille avant une certaine date, le gouvernement espère inciter les agriculteurs à laisser les gousses mûrir pleinement sur la liane, ce qui maximise leur teneur en vanilline et leur potentiel aromatique.

L’Association des Exportateurs de Vanille de l’Ouganda (VANEX) est un autre acteur clé. Elle regroupe les principaux exportateurs du pays et collabore étroitement avec le gouvernement et les ONG pour garantir un approvisionnement de haute qualité et promouvoir la marque « Vanille d’Ouganda » à l’international.

Enfin, le renforcement des coopératives d’agriculteurs est une stratégie fondamentale pour rééquilibrer le rapport de force dans la chaîne de valeur. En se regroupant, les petits exploitants peuvent améliorer leur pouvoir de négociation collectif face aux acheteurs, accéder plus facilement à la formation, au crédit et aux intrants de qualité, et mutualiser les coûts pour répondre aux exigences des marchés d’exportation. Les coopératives permettent aux agriculteurs de passer de la vente sur des marchés au comptant informels et volatiles à des accords de contractualisation plus stables et plus rémunérateurs avec des exportateurs sérieux.

Ces efforts combinés représentent une tentative concertée et sophistiquée de réformer la filière ougandaise de la vanille sur plusieurs fronts : amélioration de la qualité de l’offre, influence sur la demande des acheteurs, cadre réglementaire et structuration locale. Cependant, ces initiatives restent extrêmement vulnérables aux chocs externes. L’effondrement récent des prix mondiaux, provoqué par la surproduction à Madagascar, démontre que même l’agriculteur le mieux formé produisant la vanille de la plus haute qualité ne peut réussir si le prix du marché mondial tombe en dessous de ses coûts de production. Sans un mécanisme de stabilisation des prix à l’échelle mondiale, les interventions locales, aussi bien conçues soient-elles, risquent toujours d’être balayées par les forces d’un marché volatil et déséquilibré.

Réconcilier Prix, Éthique et Qualité

L’enquête sur la vanille ougandaise révèle un produit d’une qualité exceptionnelle pris au piège d’un système mondial défaillant. Le paradoxe d’un arôme exquis vendu à bas prix tout en étant produit dans des conditions d’exploitation n’est pas une coïncidence, mais le résultat logique d’une chaîne de valeur qui déconnecte le consommateur de la réalité du producteur. Réconcilier la qualité, l’éthique et le prix n’est pas une utopie, mais un impératif qui exige une action concertée de tous les acteurs de la filière.

Synthèse du Paradoxe

La vanille d’Ouganda est un produit gastronomique de premier ordre. Son terroir unique lui confère une double récolte annuelle et une résilience climatique, tandis que sa teneur élevée en vanilline et son profil aromatique complexe de cacao et de fruits secs la destinent aux applications culinaires les plus exigeantes. En théorie, elle a tout pour être un produit de luxe, stable et rentable.

Pourtant, sa production est entachée par le fléau du travail des enfants. Cette exploitation n’est pas un accident, mais une conséquence directe d’un système économique qui maintient les agriculteurs dans une pauvreté endémique. La volatilité extrême des prix, dictée par la domination écrasante de Madagascar sur le marché, piège les familles dans des cycles d’endettement. Lorsque les prix s’effondrent, le travail non rémunéré des enfants devient une stratégie de survie désespérée pour réduire les coûts.

Le prix bas que l’on trouve en ligne est le symptôme final de cette maladie systémique. Il n’est pas le reflet d’une bonne affaire, mais le résultat d’une chaîne de valeur opaque et fragmentée où la valeur est capturée par une multitude d’intermédiaires, laissant une part dérisoire à ceux qui effectuent le travail le plus dur. Le prix final est bas parce que le prix initial, payé à l’agriculteur, est si compressé qu’il ne permet pas une vie décente et pousse à l’exploitation. Le gain du consommateur est donc directement et inextricablement lié à la perte de l’agriculteur et de ses enfants.

Un Appel à l’Action : Recommandations pour un Avenir Durable

Sortir de cette impasse nécessite un changement de paradigme à tous les niveaux. Les initiatives en cours en Ouganda montrent que le changement est possible, mais elles doivent être soutenues par des choix conscients de la part des consommateurs et des entreprises.

Pour les Consommateurs :

- Regarder au-delà du prix : Le prix le plus bas est souvent le signe d’un coût humain et social caché. Il est crucial de rechercher des marques qui offrent une traçabilité complète et une transparence totale sur leurs chaînes d’approvisionnement.

- Privilégier les certifications crédibles : Des labels comme Fairtrade, bien qu’ils ne soient pas une garantie absolue, représentent un engagement à lutter contre les causes profondes du travail des enfants et à assurer un prix minimum de sécurité pour les producteurs.

- Soutenir les détaillants spécialisés : Encourager les entreprises qui établissent des relations directes avec des coopératives ougandaises et qui peuvent garantir la provenance et l’éthique de leurs produits. Ces acteurs jouent un rôle clé en créant des chaînes de valeur plus courtes et plus justes.

Pour les Acheteurs Industriels (Maisons d’arômes, Entreprises agroalimentaires) :

- Diversifier stratégiquement les approvisionnements : Considérer l’Ouganda non pas comme une simple alternative à bas prix, mais comme une origine de haute qualité et résiliente. C’est une stratégie de gestion des risques à long terme face à la volatilité de Madagascar.

- S’engager dans l’approvisionnement direct : Établir des contrats directs avec les coopératives pour raccourcir la chaîne d’approvisionnement, garantir des prix équitables, améliorer la traçabilité et assurer la qualité.

- Adopter des prix de référence équitables : Soutenir activement des initiatives comme VINES et SVI. Utiliser le Prix de Référence pour un Revenu Vital de Fairtrade comme un jalon pour les négociations, en allant au-delà du simple paiement du prix le plus bas du marché.

Pour les ONG et les Gouvernements :

- S’attaquer aux causes profondes : Continuer à investir dans des programmes qui luttent contre la pauvreté et améliorent l’accès à une éducation de qualité dans les zones rurales. Les filets de sécurité sociale sont essentiels pour briser le cycle de la dépendance au travail des enfants.

- Renforcer l’application de la loi : Allouer les fonds nécessaires pour former et équiper les inspections du travail afin de faire respecter les lois sur le travail des enfants de manière efficace.

- Soutenir la diversification des revenus : Aider les agriculteurs à développer d’autres cultures vivrières et commerciales afin de réduire leur dépendance extrême à l’égard de la vanille, une culture unique et volatile. Cela augmentera leur résilience face aux chocs de prix.

La vanille d’Ouganda a le potentiel de devenir un symbole d’agriculture durable et de commerce éthique. Pour que ce potentiel se réalise, il faut que sa valeur soit reconnue non seulement dans son arôme, mais aussi dans le respect de la dignité et des droits de ceux qui la cultivent.