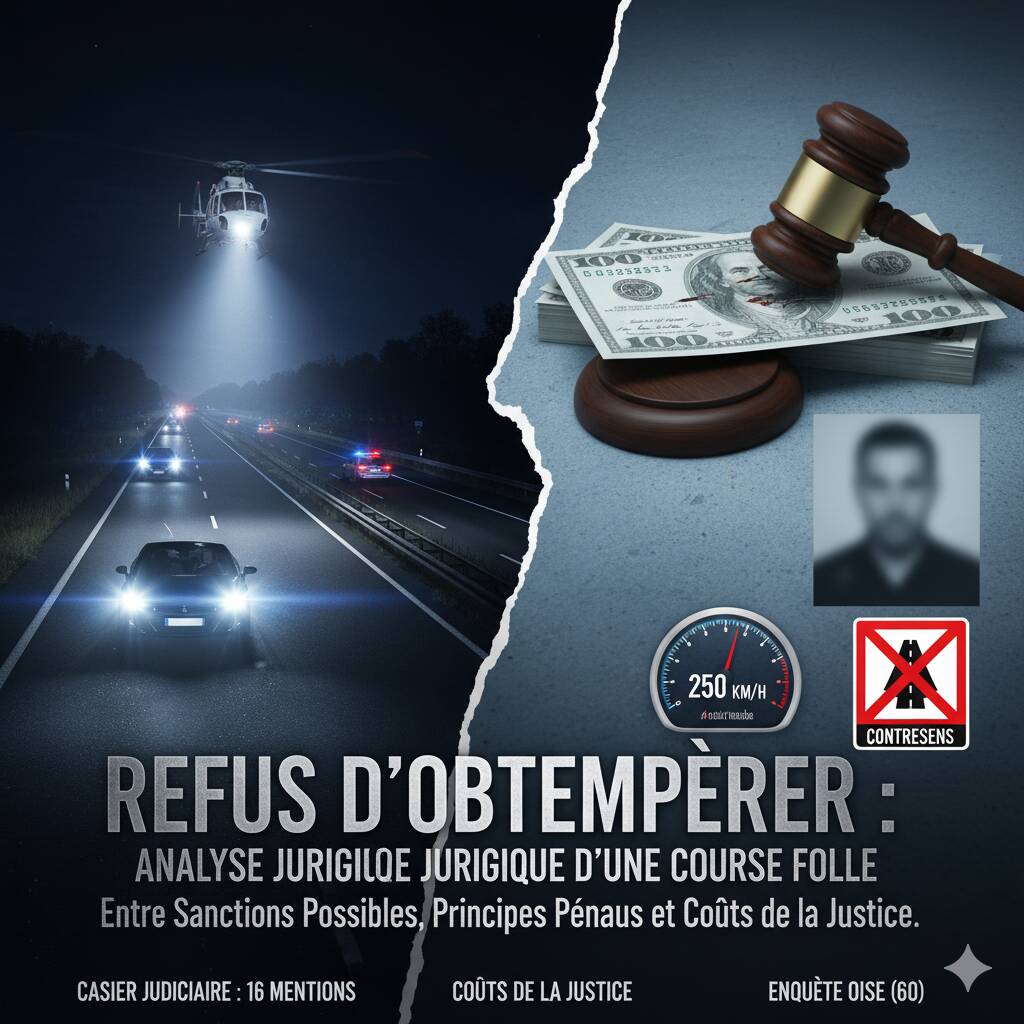

Yassine H., 16 mentions au casier, refuse d’obtempérer. Contresens sur l’autoroute à 250 km/h sur 10 km, après on dit que le FN est trop hard dans ses discours. Vous allez comprendre un phénomène qui fait augmenter le vote vers la droite.

Refus d’Obtempérer : Analyse Juridique d’une Course Folle.

Un fait divers survenu dans l’Oise (60) a récemment cristallisé les tensions entourant la réponse pénale face à la délinquance routière. Les faits, d’une gravité exceptionnelle, impliquent un individu, Yassine H., dont le casier judiciaire fait état de 16 mentions. Lors d’une tentative de contrôle par la gendarmerie, l’individu a refusé d’obtempérer, déclenchant une poursuite de haute intensité.

La fuite s’est caractérisée par une prise de risque absolue : le conducteur a été chronométré à 250 km/h et, fait aggravant, a circulé à contresens sur l’autoroute sur une distance de 10 kilomètres.

Cette manœuvre a non seulement mis en péril la vie des autres usagers, mais a également nécessité le déploiement de moyens considérables, incluant un hélicoptère de la gendarmerie pour suivre le fuyard.

L’interpellation, survenue après que l’individu a abandonné son véhicule, se conclut par une image presque dérisoire au regard du danger généré : Yassine H. a été retrouvé dissimulé derrière un lave-linge.

Jugé en comparution immédiate, il a été condamné à 36 mois de prison ferme, auxquels s’est ajoutée la révocation d’un sursis antérieur de 6 mois, pour une peine totale de 42 mois d’incarcération.

Ce cas, par son caractère extrême, soulève des interrogations fondamentales dans l’opinion publique quant à l’adéquation du système judiciaire. Il pose deux questions juridiques précises qui touchent au cœur du contrat social :

- Premièrement, pourquoi la justice ne prononce-t-elle pas une interdiction définitive de conduire pour des individus démontrant une telle dangerosité?

- Deuxièmement, pourquoi le condamné n’est-il pas contraint de rembourser les coûts exceptionnels de son interpellation, notamment les heures de vol de l’hélicoptère, financées par le contribuable?

Yassine H., 16 mentions au casier, refuse d’obtempérer. Contresens sur l’autoroute à 250 kmh sur 10 km

Analyse de la Peine Prononcée pour Yassine H.

L’analyse de la décision du tribunal correctionnel dans l’affaire Yassine H. révèle une réponse pénale bien plus sévère que ne le suggèrent les réquisitions initiales du ministère public, et contredit, dans ce cas précis, la perception d’un laxisme judiciaire.

La Qualification Pénale des Faits

Les faits reprochés à Yassine H. dépassent largement le cadre du simple délit de refus d’obtempérer. Si l’article L233-1 du Code de la route sanctionne le refus d’obtempérer « simple » de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, les agissements du prévenu relèvent d’une qualification supérieure.

En circulant à 250 km/h à contresens sur une autoroute, Yassine H. n’a pas seulement fui un contrôle ; il a exposé délibérément la vie d’autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves. Les faits constituent un refus d’obtempérer aggravé par la mise en danger de la vie d’autrui.

Cette qualification, prévue par le Code de la route, fait grimper la peine maximale encourue à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.2 La peine de 5 ans mentionnée dans le dossier correspond donc au quantum maximal prévu par la loi pour ces faits.

Le tribunal a prononcé une peine de 36 mois de prison ferme, à laquelle s’ajoute la révocation d’un sursis antérieur de 6 mois, portant la peine d’emprisonnement totale à 42 mois.

Cette peine doit être mise en perspective avec le maximum légal de 60 mois (5 ans). Le tribunal a donc condamné Yassine H. à une peine représentant 70 % du maximum encouru. Cette proportion est notablement élevée en droit pénal, où les peines maximales sont rarement prononcées, en vertu du principe d’individualisation.

La Sévérité du Siège face au Parquet

L’élément le plus significatif de ce dossier réside dans l’écart entre les réquisitions du Parquet (le ministère public) et la décision du Tribunal (les juges du siège). Le Parquet n’avait requis que 15 mois de prison, plus les 6 mois de révocation, soit un total de 21 mois fermes.

Le tribunal correctionnel, en prononçant une peine de 36 mois (plus les 6 mois), a purement et simplement doublé les réquisitions du Parquet.

Ce faisant, les juges du siège, qui disposent de l’appréciation souveraine des faits et de la personnalité du prévenu, ont manifestement estimé que les réquisitions du ministère public ne reflétaient pas adéquatement la gravité exceptionnelle des actes commis.

Loin de témoigner d’un « laxisme », cette décision démontre une volonté de sanctionner fermement un comportement constituant un trouble majeur à l’ordre public.

Les 16 mentions au casier judiciaire de Yassine H. ont sans aucun doute joué un rôle déterminant. Le Code pénal, en son article 130-1, impose au juge d’individualiser la peine en fonction :

« …des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ».3

Un casier aussi chargé, combiné à des faits d’une dangerosité extrême, a justifié une peine axée sur la sanction et la neutralisation, conformément aux finalités de la peine définies par la loi.4

Dans ce contexte, la décision de Yassine H. de faire appel semble juridiquement risquée. La Cour d’appel, réexaminant l’affaire, pourrait tout aussi bien confirmer la sévérité du premier jugement, voire l’aggraver, bien que cela soit plus rare en l’absence d’un appel du Parquet.

L’Interdiction de Conduire à Vie : Obstacles Juridiques et Philosophiques

La première question soulevée par l’opinion publique est celle du « bon sens » : pourquoi un individu qui transforme une voiture en arme potentielle, circulant à 250 km/h à contresens, n’est-il pas définitivement écarté de la route?

La réponse tient à une hiérarchie stricte des sanctions et à la philosophie fondamentale du droit pénal français.

L’État Actuel du Droit : Suspension et Annulation

Le droit routier prévoit un arsenal de sanctions pour priver un conducteur de son droit de conduire, principalement la suspension et l’annulation :

- La Suspension Judiciaire : Le juge peut suspendre le permis pour une durée maximale de 3 ans dans les cas généraux, et de 5 ans en cas d’homicide ou de blessures involontaires.6

- L’Annulation Judiciaire : Le juge peut annuler le permis et fixer une durée d’interdiction de solliciter un nouveau permis. Cette durée est généralement plafonnée à 3 ans.1 En cas de récidive, elle peut être portée à 10 ans.

Ces durées, bien que longues, restent temporaires. Elles ne répondent donc pas à la question de l’exclusion « à vie ».

L’Interdiction Définitive : Une Exception Ciblée

La question est donc de savoir si l’interdiction « à vie » (une annulation définitive) existe en droit français. La réponse est oui, mais son champ d’application est extrêmement restreint.

Le droit français permet au tribunal de prononcer l’interdiction définitive de repasser le permis de conduire. Toutefois, le législateur a réservé cette sanction, la plus lourde en matière de droit routier, aux infractions les plus graves.

Selon les textes en vigueur, cette annulation définitive n’est possible que dans les cas d’homicide volontaire ou d’homicide involontaire, commis en état de récidive légale.

La raison pour laquelle Yassine H. n’a pu être (et ne sera pas, même en appel) condamné à une interdiction de conduire à vie est donc purement technique : son acte, aussi dangereux et irresponsable fût-il, n’a pas entraîné la mort.

Le législateur a établi une frontière claire : l’exclusion sociale définitive que représente l’interdiction de conduire à vie est réservée à ceux qui ont ôté la vie sur la route, et ce, dans des circonstances de récidive.

Aussi choquants que soient les faits (250 km/h à contresens), ils relèvent de la « mise en danger » 2 et non de l’homicide. Le tribunal n’avait donc tout simplement pas l’outil légal pour prononcer cette peine.

Le Verrou Philosophique : Le Principe de Réinsertion

Cette restriction légale n’est pas un oubli ; elle est le fruit de la philosophie même du droit pénal français. Une peine perpétuelle, qu’il s’agisse de la réclusion criminelle ou d’une interdiction administrative, postule que l’individu est définitivement « irrécupérable ».

Or, le droit pénal français, tel que défini à l’article 130-1, vise non seulement à :

« …sanctionner l’auteur de l’infraction » mais aussi à « favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ».4

Des travaux de recherche soulignent l’existence d’un véritable « principe de réinsertion » en matière pénale.9

La Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH), dont la jurisprudence s’impose à la France, est également très critique à l’égard des peines perpétuelles sans espoir de réexamen, les considérant comme un traitement inhumain ou dégradant.10

L’interdiction de conduire à vie est une forme de « peine de mort sociale » : elle empêche l’accès à l’emploi dans de nombreux secteurs, entrave la vie familiale et l’autonomie. Le législateur français a donc choisi de ne la réserver qu’à l’acte irréparable – l’homicide – et non à l’acte potentiellement dangereux, même lorsque ce potentiel est aussi manifeste que dans le cas de Yassine H.

Le Paiement des Frais d’Intervention : Qui Paie l’Hélicoptère?

La seconde question soulevée par ce dossier est d’ordre financier : pourquoi le contribuable devrait-il supporter le coût des moyens exceptionnels (l’hélicoptère) déployés pour interpeller un délinquant? L’opinion suggère que ces frais soient facturés au condamné et recouvrés « comme les impôts », par une saisie sur salaire.

Cette proposition, empreinte de bon sens financier, se heurte à des principes fondamentaux du droit public et de la procédure pénale.

L’Analogie du Recouvrement Forcé « Comme pour les Impôts »

L’intuition de l’opinion publique sur le mécanisme de recouvrement est, paradoxalement, parfaitement exacte. Lorsqu’une personne est redevable de sommes envers l’État (impôts, amendes, frais de cantine…), l’administration dispose d’un outil de recouvrement forcé : la Saisie Administrative à Tiers Détenteur (SATD).

Cette procédure permet au Trésor Public de saisir les sommes dues directement auprès d’un tiers, le plus souvent la banque ou l’employeur (saisie sur salaire).

La loi précise que la SATD est utilisée pour recouvrer les impôts, mais aussi les amendes et condamnations pécuniaires impayées.

Le problème n’est donc pas le comment du recouvrement. Le Trésor Public sait parfaitement recouvrer les créances de l’État par saisie sur salaire. Le véritable obstacle juridique se situe en amont : le coût de l’hélicoptère constitue-t-il une « créance » légale que Yassine H. doit à l’État?

La réponse est non, pour deux raisons distinctes.

La Nature de la « Dette » : Pourquoi l’Hélicoptère n’est pas Facturable

Raison 1 : La Définition des « Dépens » (Frais de Justice)

Au pénal, le condamné est tenu de payer les « frais de justice », aussi appelés « dépens ».16 On pourrait imaginer que les frais d’enquête en fassent partie.

Cependant, le Code de procédure pénale (CPP) définit très strictement ce qui constitue ces frais. L’article R92 du CPP énumère les frais de justice et mentionne les « dépenses diverses de reconstitution… ou de travaux techniques ».19

Si l’on pouvait débattre de savoir si un vol d’hélicoptère est un « travail technique », le même alinéa (R92 6°) lève toute ambiguïté en ajoutant une exclusion capitale : ces frais sont pris en compte « …à l’exclusion des dépenses de fonctionnement« .19

Les heures de vol d’un hélicoptère de la gendarmerie, le kérosène, la maintenance de l’appareil et le salaire des gendarmes-pilotes sont la définition même d’une dépense de fonctionnement du service public de la sécurité. La loi interdit explicitement de les requalifier en « frais de justice » à la charge du condamné. Ce sont des coûts que l’État assume dans le cadre de sa mission régalienne de maintien de l’ordre.

Raison 2 : La Constitution de Partie Civile de l’État

Si les frais ne sont pas des dépens, l’État (via la Gendarmerie) ne pourrait-il pas se constituer « partie civile » pour demander des « dommages-intérêts » 16 en réparation du préjudice subi (le coût de l’intervention)?

Là encore, le droit fixe des limites. Les personnes publiques (comme l’État) peuvent en effet se constituer partie civile pour obtenir réparation d’un préjudice. La jurisprudence leur accorde la réparation de leur préjudice matériel direct.

Un préjudice matériel direct serait, par exemple, un véhicule de gendarmerie percuté et détruit par Yassine H. lors de sa fuite. Dans ce cas, l’État pourrait facturer la réparation.

Le coût de l’hélicoptère n’est pas un dommage causé par l’infraction ; c’est le coût de l’action de l’État pour y mettre fin. Il s’agit d’une mission régalienne, au même titre qu’une enquête de police judiciaire ou une intervention des pompiers (sauf cas spécifiques). L’État ne peut pas « facturer » ses coûts opérationnels de police aux délinquants qu’il poursuit.

La Véritable Voie de « Remboursement » : L’Amende Pénale

L’erreur d’analyse commune est de confondre la facturation (une logique de droit commercial) et la punition (une logique de droit pénal).

L’État ne « facture » pas ses services régaliens. Il punit l’infraction. Le moyen légal dont dispose le tribunal pour faire « payer » Yassine H. pour l’ensemble de son acte, incluant le déploiement de moyens exceptionnels, n’est pas de lui envoyer une facture pour le kérosène, mais de lui infliger une amende pénale.

Comme vu précédemment, la peine pour un refus d’obtempérer aggravé peut atteindre 75 000 €. C’est cette amende qui est censée compenser, de manière forfaitaire et punitive, le trouble à l’ordre public et le coût social de l’infraction.

Et c’est ici que l’on rejoint l’intuition initiale : cette amende pénale de 75 000 €, si elle est prononcée, est une créance pénale. Si Yassine H. ne la paie pas volontairement, le Trésor Public lancera une procédure de recouvrement forcé et pourra émettre une Saisie Administrative à Tiers Détenteur (SATD) sur son salaire ou ses comptes.

La loi ne prévoit donc pas le remboursement des frais de police, mais la sanction par l’amende. C’est cette amende qui, si elle n’est pas payée, déclenche le recouvrement forcé « comme pour les impôts ».

Tableau : La Nature des Dettes Issues d’une Infraction Pénale

| Type de Créance | Nature Juridique | Dû par le Condamné? | Exemple (Cas Yassine H.) | Mécanisme de Recouvrement |

| Amende Pénale | Punition (Droit Pénal) | Oui | Jusqu’à 75 000 € pour refus d’obtempérer aggravé 2 | Trésor Public (SATD) 13 |

| Dépens | Frais de procédure (CPP) | Oui | Frais d’expertise, de citation 17 | Trésor Public (SATD) |

| Dommages-Intérêts | Réparation (Droit Civil) | Oui | Voiture d’un usager (ou de gendarmerie) percutée 22 | Partie Civile (Recouvrement civil) |

| Coûts Opérationnels | Dépense de Fonctionnement | Non | Heures de vol de l’hélicoptère 19 | N/A (Financé par l’Impôt) |

« Laxisme » ou principe de proportionnalité?

L’exaspération (« La France en a marre ») qui ressort de ce dossier fait écho à un débat public récurrent sur un prétendu « laxisme » de l’institution judiciaire, en particulier face à la délinquance routière et aux atteintes à l’autorité.

La Perception d’un « Laxisme » Judiciaire

Cette perception est souvent alimentée par des statistiques qui révèlent un écart entre les peines maximales prévues par la loi et les peines moyennes effectivement prononcées.

Une question écrite à l’Assemblée Nationale a ainsi souligné l’écart important entre les peines encourues pour blessures involontaires (5 ou 7 ans) et la peine moyenne prononcée (8,3 mois), alimentant un sentiment d’impunité. En 2024, seuls 68% des refus d’obtempérer aboutiraient à une condamnation. Des syndicats de police n’hésitent pas à dénoncer des jugements « incompréhensibles » qui saperaient l’autorité de l’État.

Des critiques similaires sont émises par les familles de victimes, qui dénoncent une « justice » qui « ne fait qu’exécuter la loi » sans prendre en compte leur souffrance, et des délais de procédure déraisonnables.