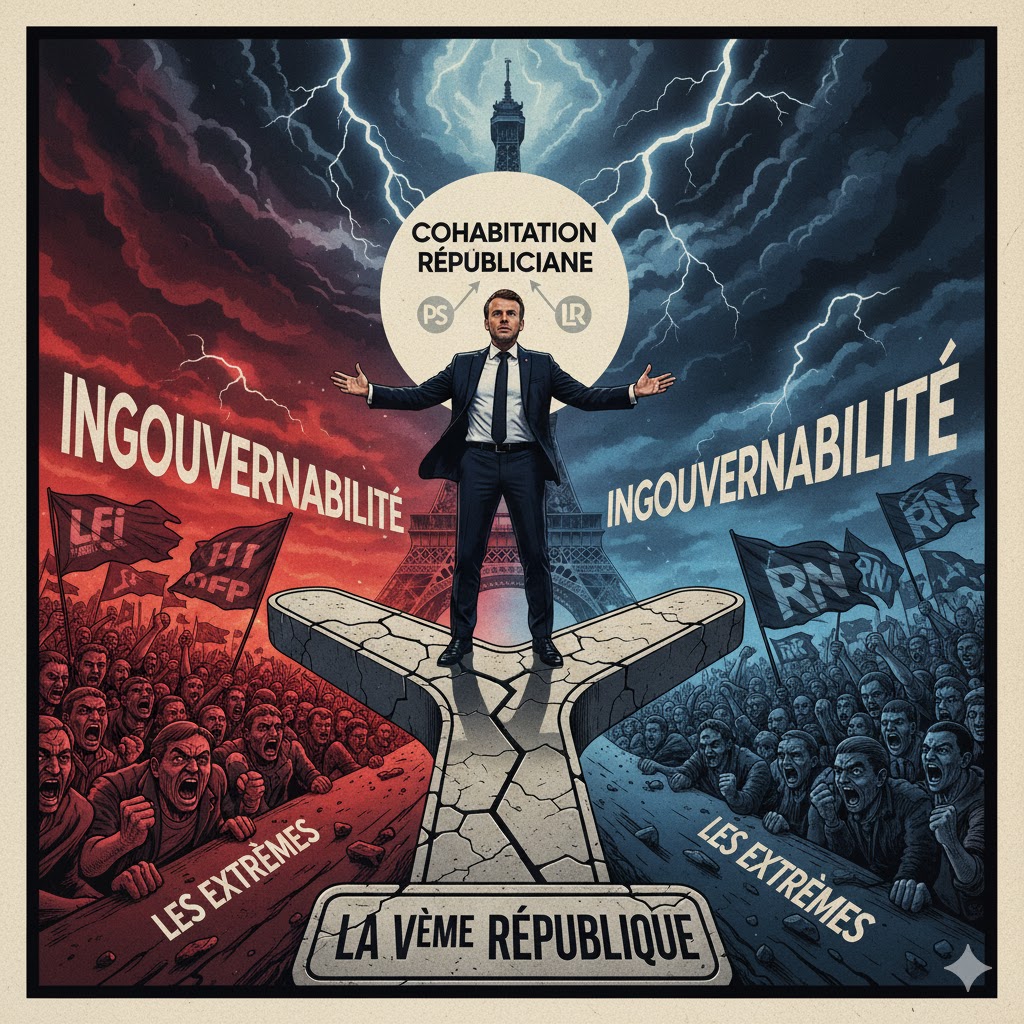

La Cinquième République à la croisée des chemins : Le pari de Macron pour une « cohabitation républicaine » face aux extrêmes.

L’anatomie de la paralysie : une République ingouvernable

La France traverse une crise institutionnelle d’une profondeur inédite sous la Cinquième République, une situation qui dépasse la simple difficulté politique pour révéler une défaillance systémique du modèle majoritaire français face à un paysage politique désormais tripolaire. La proposition du président Emmanuel Macron de former une « cohabitation républicaine » allant du Parti Socialiste (PS) aux Républicains (LR) n’est pas une simple manœuvre tactique ; elle est une réponse, peut-être la dernière, à une paralysie qui menace de rendre le pays ingouvernable. Nous sommes entrain de découvrir le modèle allemand ou tout simplement nous sommes dans la continuité de la Présidence Hollande. Aujourd’hui la France et en crise. Un Président avec 14% d’opinion favorable on peut se demander où va la France.

La Cinquième République à la croisée des chemins Le pari de Macron pour une « cohabitation républicaine » face aux extrêmes

L’effilochage de la majorité macroniste

Le point de départ de cette crise est le résultat des élections législatives anticipées de juillet 2024, convoquées par le président à la suite de la victoire écrasante du Rassemblement National (RN) aux élections européennes.

Loin de produire la « clarification » espérée par l’Élysée, le scrutin a accouché d’un « parlement minoritaire » sans majorité claire, ouvrant une période de profonde « incertitude et instabilité ».

L’Assemblée nationale se trouve fragmentée en trois blocs principaux, idéologiquement irréconciliables : la coalition centriste pro-Macron « Ensemble » (159 sièges), l’alliance de gauche « Nouveau Front Populaire » (NFP) (178 sièges), et le bloc d’extrême droite mené par le Rassemblement National et ses alliés (143 sièges). Dans cette configuration, le groupe Les Républicains (LR), bien que numériquement affaibli avec 39 sièges, est devenu un acteur pivot, capable de faire ou défaire les gouvernements. Cette tripolarisation a rendu la formation d’une majorité absolue (289 sièges) arithmétiquement et politiquement impossible pour l’un des blocs, créant un blocage structurel.

La conséquence directe de cette fragmentation a été une instabilité gouvernementale rappelant les heures les plus sombres de la Quatrième République.

La période qui a suivi les élections a vu une succession rapide et la chute de plusieurs gouvernements, illustrant l’impossibilité de gouverner sans une assise parlementaire solide. Après la démission de Gabriel Attal, qui expédiait les affaires courantes, le président a tenté de construire des majorités en nommant successivement des Premiers ministres issus de la droite modérée.

Michel Barnier, puis François Bayrou, et enfin Sébastien Lecornu ont été nommés, mais leurs gouvernements ont tous été éphémères, soit censurés par l’Assemblée, soit contraints à la démission face à l’impossibilité de faire adopter un budget. Chaque échec a mis en lumière le même problème fondamental : dans cette Assemblée, tout gouvernement minoritaire peut être « censuré à tout moment » par une coalition de circonstance des oppositions. Cette séquence a non seulement paralysé l’action législative, mais a également conduit à une situation inédite depuis la Seconde Guerre mondiale, avec une « absence de budget » et de longues périodes de gestion par les seules « affaires courantes », suspendant de fait toute nouvelle politique publique.

Il faut savoir une chose à chaque fois que cela arrive dans l’histoire de France, nous avons un changement de République. Nous assistons à la mort de la V République, une triste mort. Et ici, Mélenchon avait raisin, il fallait changer de République après la première élection de Macron.

L’impasse constitutionnelle

La crise est aggravée par les limites des outils constitutionnels prévus pour résoudre de tels blocages. La Constitution de la Cinquième République, conçue pour assurer la stabilité, se révèle mal adaptée à cette nouvelle réalité. D’une part, le président de la République est privé de son arme principale, la dissolution, jusqu’en juillet 2025, soit un an après les précédentes élections législatives.

D’autre part, le recours à l’article 49.3 de la Constitution, qui permet de faire adopter un texte sans vote, est devenu une option politiquement nucléaire. Son usage sur le budget est perçu comme un passage en force qui inviterait presque certainement au dépôt et au vote d’une motion de censure par les oppositions unies. L’exécutif se retrouve ainsi démuni, pris au piège d’une arithmétique parlementaire insoluble et de contraintes constitutionnelles qui l’empêchent de reprendre l’initiative.

- Point important, le 49.3 montre que le gouvernement français est faible, son utilisation par La première ministre Bornes montre que son gouvernement n’avait pas de légitimité et en plus aujourd’hui qu’on peut suspendre sa réforme des retraites on se demande où est sa conviction. Sur Twitter nouveau X, plusieurs réaction montre que le gouvernement démissionnaire préfère son porte feuille que la France.

Cette situation n’est pas simplement le fruit d’un désaccord politique ; elle révèle une crise institutionnelle profonde.

La Cinquième République, telle que pensée par le général de Gaulle et Michel Debré, a été conçue pour mettre fin à l’instabilité chronique de la Quatrième République et à son « régime des partis ».

Son architecture repose sur un président fort, qualifié de « clef de voûte » des institutions, qui tire sa légitimité du suffrage universel et s’appuie sur une majorité parlementaire stable pour mettre en œuvre sa politique.

Le système a été bâti pour un fonctionnement majoritaire et, le plus souvent, bipolaire. Or, la tripolarisation de 2024 a fait voler en éclats ce présupposé fondamental.

Avec trois blocs incapables de s’allier et suffisamment puissants pour s’obstruer mutuellement, les mécanismes constitutionnels se grippent.

Le problème n’est donc pas seulement que les acteurs politiques ne parviennent pas à s’entendre ; c’est que la machinerie institutionnelle elle-même est conçue pour un paysage politique qui n’existe plus.

La crise actuelle n’est pas un dysfonctionnement accidentel du système, mais bien la conséquence logique de l’application d’une constitution majoritaire de 1958 à une réalité politique fragmentée de 2024.

Plus grave encore, cette paralysie institutionnelle nourrit les forces mêmes qu’elle prétend contenir.

Le chaos politique permanent, l’incapacité à légiférer sur les problèmes concrets des Français et le spectacle de gouvernements impuissants renforcent le discours antisystème du Rassemblement National et de La France Insoumise (LFI).

Ces derniers peuvent aisément dénoncer une élite politique déconnectée et un système à bout de souffle.

Ce faisant, un cercle vicieux s’installe : l’instabilité générée par la présence de blocs extrêmes puissants accroît la popularité de ces mêmes blocs, qui se présentent comme les seules alternatives au désordre.

L’échec perçu des partis traditionnels à gérer l’économie a d’ailleurs déjà commencé à éroder la peur qu’inspirait le programme économique du RN, le rendant plus acceptable pour une partie de l’électorat. L’impasse politique devient ainsi le meilleur argument de ceux qui souhaitent renverser la table.

Échos du passé : Cohabitation contre Union Nationale

Pour saisir la portée et l’originalité de la proposition d’Emmanuel Macron, il est impératif de la replacer dans le contexte historique des modèles de partage du pouvoir en France. En la qualifiant de « cohabitation républicaine », le chef de l’État opère une fusion sémantique et stratégique de deux concepts historiquement distincts et même contradictoires : la cohabitation, un arrangement institutionnel conflictuel, et l’union nationale, une coalition de crise consensuelle. Ce choix terminologique n’est pas anodin ; il vise à légitimer une construction politique sans précédent, adaptée à une situation elle-même inédite.

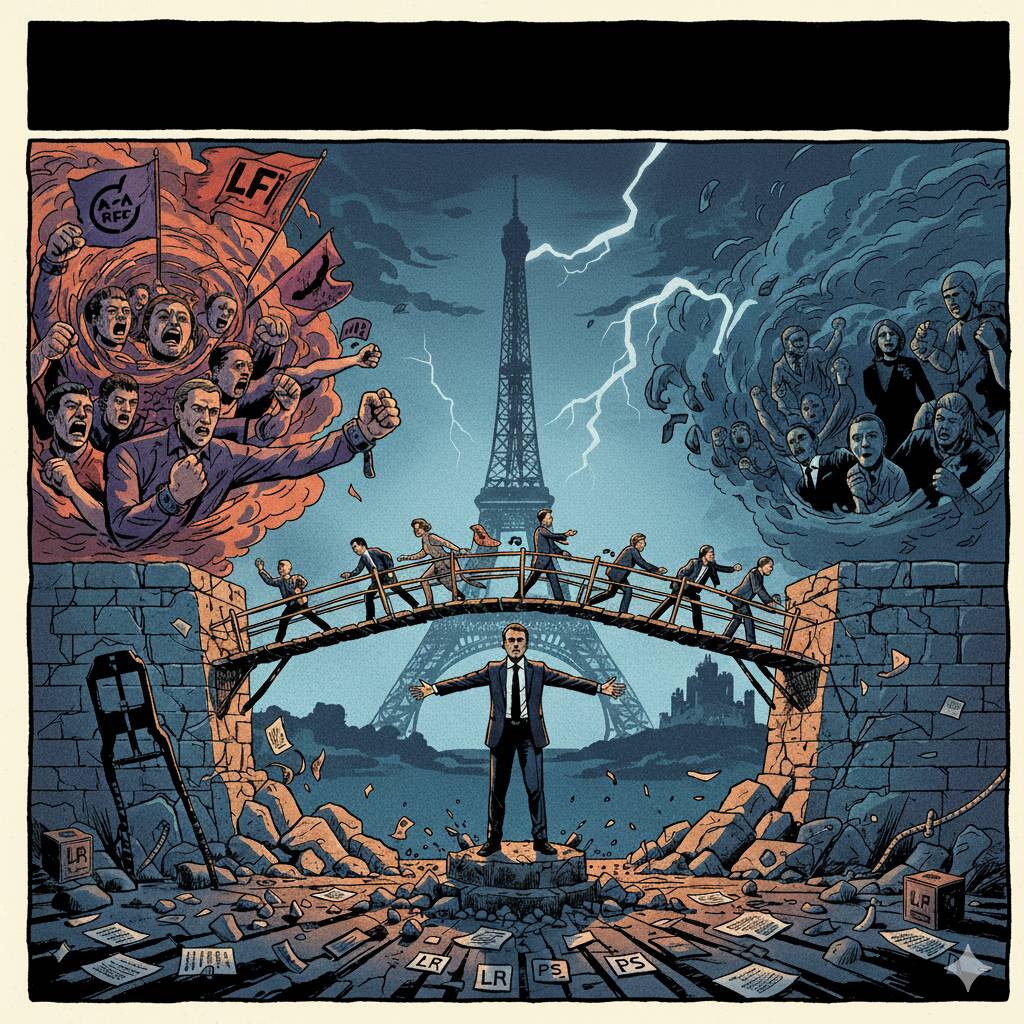

Nous avons utiliser Gemini par réaliser cette image qui montre la situation de la France. Elle est bien une métaphore de la France actuelle. Un Président au centre du jeux et deux forces politiques qui se confrontent.

Le pari d’une « cohabitation républicaine » Macron face au spectre de l’ingouvernabilité

Le modèle de la cohabitation conflictuelle (1986-1988, 1993-1995, 1997-2002)

La cohabitation, telle que la France l’a connue à trois reprises, est une situation institutionnelle subie, non choisie. Elle survient lorsqu’un président en exercice se voit contraint de nommer un Premier ministre issu d’une majorité parlementaire qui lui est politiquement hostile. Le fondement de la cohabitation est donc un rapport de force électoral défavorable au chef de l’État. Sa dynamique est intrinsèquement conflictuelle. Le pouvoir exécutif devient bicéphale, avec une répartition des rôles : au Premier ministre la conduite de la politique intérieure, au président la préservation de son « domaine réservé » (défense et affaires étrangères) et, surtout, l’exercice d’une magistrature d’influence. Loin d’être un partenaire passif, le président se mue en chef de l’opposition ou en arbitre critique. François Mitterrand, lors de la première cohabitation de 1986 à 1988, a parfaitement incarné ce rôle, utilisant sa position pour critiquer l’action du gouvernement de Jacques Chirac et préparer sa propre réélection. Il a explicitement conçu cette période comme une étape vers « la reconquête » du pouvoir. La cohabitation est un jeu à somme nulle, une confrontation permanente dont l’échéance est la prochaine élection présidentielle.

Le modèle de l’Union Nationale collaborative

À l’opposé, l’union nationale est un concept qui relève de la collaboration et du consensus face à une menace existentielle. Il s’agit d’un gouvernement de large coalition, rassemblant la quasi-totalité du spectre politique, qui met temporairement de côté les clivages partisans au nom de l’« intérêt supérieur du pays ». Les précédents historiques sont rares et toujours liés à des crises d’une gravité exceptionnelle. L’« Union Sacrée » de 1914 face à l’invasion allemande en est l’archétype. On peut également citer le gouvernement de Raymond Poincaré en 1926 pour sauver le franc d’une faillite imminente, ou encore le gouvernement d’après-guerre fondé sur le tripartisme (PCF, SFIO, MRP) pour mener la Reconstruction nationale dans un pays en ruines. Le moteur de l’union nationale n’est pas une arithmétique parlementaire, mais un péril commun qui transcende la politique.

L’hybride de Macron : la « cohabitation républicaine »

La proposition d’Emmanuel Macron ne correspond à aucun de ces deux modèles. Ce n’est pas une cohabitation classique, car elle n’est pas imposée par une défaite électorale ; au contraire, c’est le président qui en est l’initiateur pour tenter de construire une majorité. Ce n’est pas non plus une union nationale au sens strict, car la crise est de nature institutionnelle et non une menace extérieure, et surtout, la proposition exclut explicitement les forces jugées « extrêmes » (RN et LFI) au lieu de chercher à rassembler l’ensemble des partis. Il s’agit donc d’une construction hybride : Macron emprunte à l’union nationale sa rhétorique de salut public et de rassemblement face à un péril (la montée des extrêmes et l’ingouvernabilité), afin de justifier un accord de gouvernement collaboratif. Il utilise le terme de « cohabitation » pour décrire la coexistence au sein de l’exécutif de forces politiques différentes, mais en vidant le mot de sa substance conflictuelle originelle.

Cette manœuvre sémantique est en réalité une stratégie de recadrage de la nature de la crise. Le pari d’Emmanuel Macron consiste à élever une crise politique interne, systémique, au rang d’une menace historique existentielle pour la République. C’est une tactique rhétorique conçue pour exercer une pression maximale sur les partis modérés, le PS et LR. En les appelant à former un gouvernement pour « sauver la République » des extrêmes, il assimile implicitement le RN et LFI non plus à des adversaires politiques, mais à des dangers mortels pour le régime. Dans ce cadre, refuser de participer à la coalition ne serait plus un choix politique légitime, mais une forme de défection, un manquement au devoir patriotique, comparable à un refus de l’« union nationale » en temps de guerre. Le problème d’arithmétique parlementaire est ainsi transformé en une question de responsabilité historique.

Au-delà de la stratégie politique, cette proposition, si elle aboutissait, pourrait marquer un tournant majeur, voire la fin de la logique gaulliste de la Cinquième République. Le régime a été fondé sur le rejet du « régime des partis » de la Quatrième République, pour instaurer un exécutif fort, capable de prendre des décisions claires grâce à une majorité présidentielle cohérente. Un gouvernement de coalition formel, négocié entre le centre-gauche et le centre-droit, représenterait une rupture fondamentale avec cette tradition. Il introduirait en France une culture du compromis et du consensus parlementaire beaucoup plus proche du modèle allemand que de la pratique verticale du pouvoir qui a caractérisé la Cinquième République. Poussée par la nécessité, cette évolution serait une transformation constitutionnelle de fait, un glissement d’un régime présidentialiste majoritaire vers un système bien plus parlementaire.

Les frontières mouvantes de l’« arc républicain »

La proposition de coalition d’Emmanuel Macron ne repose pas seulement sur un calcul parlementaire, mais aussi sur un fondement idéologique précis : le concept d’« arc républicain ». Cette notion, dont les contours ont considérablement évolué ces dernières années, est la clé de voûte qui justifie à la fois l’inclusion de certains partis et l’exclusion d’autres. L’alliance envisagée, du Parti Socialiste aux Républicains, serait l’incarnation gouvernementale de cette redéfinition du champ politique légitime, une stratégie menée de longue date par le camp macroniste pour isoler ce qu’il qualifie d’« extrêmes ».

Du « Front républicain » à l’« Arc républicain »

Historiquement, la réponse des partis de gouvernement à la menace de l’extrême droite était le « Front républicain ». Il s’agissait d’un pacte électoral simple et défensif : au second tour d’une élection, tous les autres partis s’engageaient à faire barrage au candidat du Front National (aujourd’hui RN), soit en se désistant, soit en appelant à voter pour son adversaire, quel qu’il soit. L’unique objectif de ce front était l’exclusion d’une seule famille politique, jugée incompatible avec les valeurs de la République.

L’« arc républicain » est un concept plus récent, plus large et plus ambigu, activement promu par la macronie. Il ne s’agit plus seulement d’exclure, mais de définir un périmètre positif des partis considérés comme légitimes pour gouverner. La nouveauté fondamentale de cet « arc » est qu’il place sur un pied d’égalité et en dehors de ses frontières non seulement le Rassemblement National, mais aussi La France Insoumise. Le RN et LFI sont ainsi renvoyés dos à dos, qualifiés d’« extrêmes » et jugés pareillement inaptes à l’exercice du pouvoir.

La position contestée de La France Insoumise

L’exclusion de La France Insoumise de cet arc est au cœur d’une vive controverse politique. Pour ses détracteurs, cette mise à l’écart est justifiée par le radicalisme de son programme économique, son style politique jugé conflictuel, et certaines de ses prises de position qui rompraient avec le consensus républicain, notamment sur la laïcité, les questions de sécurité, ou encore sa rhétorique sur le conflit israélo-palestinien, qui lui a valu des accusations d’ambiguïté face à l’antisémitisme. Des personnalités politiques de droite comme de gauche considèrent que LFI a « quitté l’arc républicain ».

À l’inverse, les défenseurs de LFI et une partie de la gauche soutiennent que le mouvement opère pleinement dans le cadre démocratique et légal. Ils rappellent que le ministère de l’Intérieur lui-même, dans sa nomenclature officielle, classe LFI dans la nuance « gauche » et non « extrême gauche », une catégorie réservée aux mouvements qui, historiquement, contestent la voie électorale comme seul moyen d’accéder au pouvoir. Pour eux, l’exclusion de LFI de l’« arc républicain » est une manœuvre politique du centre visant à délégitimer son principal adversaire à gauche et à justifier des alliances avec la droite.

La coalition comme incarnation de l’« Arc »

Dans ce contexte, la grande coalition proposée par Emmanuel Macron apparaît comme la traduction gouvernementale de la théorie de l’« arc républicain ». En cherchant à unir dans un même gouvernement des forces allant des sociaux-démocrates (PS) aux gaullistes (LR), le projet vise à construire une forteresse du centre « raisonnable » contre les deux pôles « déraisonnables » des extrêmes. Cette stratégie positionne le macronisme non plus comme un parti parmi d’autres, mais comme le pivot indispensable de cet arc, le seul capable de rassembler les républicains des deux rives.

L’« arc républicain » n’est donc pas un concept neutre ou descriptif, mais un puissant outil de conquête de l’hégémonie politique. En s’érigeant en arbitre de la légitimité républicaine, le centre macroniste définit les règles du jeu politique à son avantage. Cette stratégie lui permet de combattre sur deux fronts simultanément : elle disqualifie le RN comme menace pour la République et LFI comme force extrémiste, se présentant ainsi comme la seule option viable et responsable. La mise en pratique de cette théorie a été observée lors des seconds tours des législatives de 2024, où des candidats du camp présidentiel et de LR se sont coordonnés ou désistés pour faire barrage non seulement aux candidats du RN, mais aussi à ceux du NFP, en particulier de LFI. Le projet de coalition gouvernementale est l’étape suivante, logique, de cette stratégie : passer d’un pacte électoral de circonstance à une alliance de gouvernement durable.

Cependant, cette redéfinition du paysage politique comporte un risque majeur. En formant une très large coalition centrale qui englobe la quasi-totalité du spectre politique traditionnel, du centre-gauche au centre-droit, le gouvernement risque de laisser un vide immense dans le champ de l’opposition. Dans une telle configuration, les seules voix d’opposition structurées et audibles seraient celles du RN et de LFI. Ce monopole de la contestation pourrait paradoxalement renforcer leur crédibilité en tant que seules véritables alternatives au « système ». Pour les électeurs se sentant trahis ou non représentés par ce grand consensus central, le vote pour les partis exclus de l’« arc républicain » pourrait devenir le seul moyen d’exprimer leur mécontentement. Loin de les affaiblir, la stratégie de l’« arc » pourrait donc involontairement consolider les extrêmes en vue de l’élection présidentielle de 2027, préparant un retour de bâton encore plus violent.

Les factions belligérantes de la droite : le dilemme des Républicains

La réussite ou l’échec du pari d’Emmanuel Macron repose en grande partie sur la décision d’un seul parti : Les Républicains. Héritière de la tradition gaulliste, la droite républicaine se trouve dans une position à la fois stratégique et périlleuse. Devenue un « faiseur de rois » malgré sa faiblesse électorale, elle est traversée par des fractures profondes sur la conduite à tenir. Le choix qui s’offre à elle n’est pas seulement tactique, il est existentiel : s’allier au pouvoir au risque de se dissoudre, ou rester dans l’opposition au risque de disparaître.

LR, le « faiseur de rois » réticent

Avec une soixantaine de députés après les élections de 2022, et une quarantaine après celles de 2024, le groupe LR est numériquement loin de ses heures de gloire. Pourtant, dans une Assemblée sans majorité, ses voix sont devenues indispensables pour former un gouvernement de centre-droit et atteindre le seuil des 289 sièges. Conscient de cette position charnière, l’exécutif n’a cessé de lui faire des avances, le plaçant au cœur de toutes les tractations. Cette situation inconfortable a exacerbé les divisions internes d’un parti déjà en quête d’identité depuis 2017. Deux lignes principales s’affrontent.

La faction « participationniste »

Menée par des figures comme le président du groupe au Sénat, Bruno Retailleau, et le président du Sénat, Gérard Larcher, cette faction prône une participation au gouvernement. Leurs arguments sont de plusieurs ordres. D’abord, la responsabilité : face au risque de chaos institutionnel et d’ingouvernabilité, il est du devoir d’un parti de gouvernement de prendre ses responsabilités pour assurer la stabilité du pays. Comme le résume un sénateur, « le contexte nous oblige ». Ensuite, le pragmatisme : une participation, même conditionnelle, permettrait d’influencer la politique du gouvernement de l’intérieur, d’obtenir des ministères clés et de mettre en œuvre des pans entiers du programme LR, notamment en matière de sécurité, de maîtrise de l’immigration et de redressement des finances publiques. Il ne s’agirait pas d’un « blanc-seing », mais d’une « participation exigeante et conditionnelle », le parti se réservant le droit de quitter le navire si le cap fixé n’était pas respecté.

La faction « autonomiste »

À l’opposé, une ligne dure, incarnée par le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, et soutenue en coulisses par l’ancien président Nicolas Sarkozy, considère une alliance avec la macronie comme un piège mortel. Pour eux, rejoindre un gouvernement dirigé par Emmanuel Macron signerait l’acte de décès du parti. Ils craignent que LR ne soit « digéré par le conformisme » macroniste, comme l’ont été avant eux les transfuges de la droite, et perde ainsi son identité et sa raison d’être. Ils estiment que les conditions d’une véritable coalition d’égal à égal ne sont pas réunies et que le parti doit à tout prix préserver son indépendance pour incarner une alternative crédible en 2027. Leur objectif n’est pas de participer à la fin du macronisme, mais de survivre pour en recueillir les fruits. La stratégie est de laisser le pouvoir s’user, tout en se reconstruisant dans une opposition claire.

Le précédent Ciotti et la peur du RN

Le dilemme de LR est rendu encore plus aigu par le traumatisme de l’affaire Éric Ciotti. La tentative de l’ancien président du parti de conclure une alliance électorale avec le Rassemblement National lors des législatives de 2024 a provoqué une crise sans précédent et révélé la force de la tentation d’une union des droites chez une partie de l’électorat et de certains cadres. Si cette alliance a été massivement rejetée par les instances du parti, elle a laissé des traces et rend le choix encore plus cornélien : s’allier au centre et risquer la dilution, ou rester seul et risquer d’être marginalisé et, à terme, absorbé par un RN de plus en plus puissant à droite.

Ce débat n’est pas une simple querelle de chefs. Il s’agit d’une lutte pour la survie et l’âme de la tradition gaulliste en France. Depuis sa création, cette famille politique a été la colonne vertébrale de la droite de gouvernement. L’émergence d’Emmanuel Macron en 2017, en capturant l’électorat du centre-droit, et la montée en puissance de Marine Le Pen, en siphonnant l’électorat populaire et identitaire, ont réduit LR à un espace politique de plus en plus étroit. Le parti est pris en étau entre le « marteau » macroniste et l’« enclume » lepéniste. La décision de participer ou non à la coalition n’est donc pas une question de court terme ; c’est un choix fondamental sur la voie à suivre pour éviter l’extinction. Les fractures internes qui déchirent le parti ne sont que les symptômes de cette crise existentielle.

Quelle que soit la décision, elle pourrait formaliser la scission de la droite française. Si l’aile « participationniste » de LR intègre le gouvernement, cela pourrait provoquer une rupture définitive avec l’aile « autonomiste ». Un tel schisme achèverait la grande recomposition politique entamée en 2017. On verrait alors une partie de la droite traditionnelle fusionner avec un grand bloc centriste à l’européenne, tandis que l’autre partie serait laissée seule pour disputer au Rassemblement National le leadership d’un bloc conservateur et nationaliste. Ce serait la fin du parti gaulliste en tant que force unificatrice de la droite.

La gauche divisée : l’équation socialiste

Le dilemme qui tiraille Les Républicains trouve un écho presque parfait à gauche de l’échiquier politique, au sein du Parti Socialiste. Pièce maîtresse de l’alliance du Nouveau Front Populaire (NFP), le PS est confronté à un choix stratégique tout aussi fondamental : maintenir sa loyauté à une union de la gauche traversée de profondes divisions, ou saisir la main tendue par le pouvoir et revenir au gouvernement en tant que partenaire clé d’une coalition centriste.

L’unité fragile du Nouveau Front Populaire

Le NFP est né dans l’urgence. Il s’agit d’une coalition électorale défensive, constituée en quelques jours après l’annonce de la dissolution pour faire face à la menace d’une victoire du Rassemblement National. Le pari a été électoralement payant, puisque le NFP est devenu le premier bloc de l’Assemblée nationale en nombre de sièges. Cependant, cette unité de façade masque des divergences idéologiques abyssales, en particulier entre son aile sociale-démocrate (incarnée par le PS de Raphaël Glucksmann et les Écologistes) et son aile radicale, dominée par La France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Les tensions portent sur des sujets aussi fondamentaux que la politique économique, la construction européenne, la laïcité ou encore la politique internationale.

La tentation modérée

Face à la proposition d’Emmanuel Macron, une partie significative du PS et de ses alliés est tentée par un pivot vers le centre. Les sondages indiquent qu’une large majorité de leurs propres sympathisants seraient favorables à une alliance avec le camp présidentiel si celle-ci excluait La France Insoumise : 69 % des sympathisants PS et 75 % des sympathisants écologistes soutiendraient une telle démarche. Pour de nombreuses figures socialistes, cette option représente la voie de la responsabilité et du retour à une culture de gouvernement. Elle permettrait de mettre en œuvre une partie de leur programme, d’éviter le chaos institutionnel et, surtout, de prendre leurs distances avec les positions les plus clivantes de LFI, qu’ils jugent toxiques pour l’image et la crédibilité de la gauche dans son ensemble.

La faction du « No Pasaran »

À l’inverse, une autre frange du parti, plus ancrée à gauche, considère qu’une rupture du NFP serait une trahison historique. Pour eux, briser l’unité de la gauche reviendrait à détruire la seule force politique capable de s’opposer efficacement à la fois à la politique libérale d’Emmanuel Macron et à l’extrême droite de Marine Le Pen. Ils voient dans tout pacte avec le pouvoir une reddition idéologique et un reniement des promesses faites aux électeurs. Ils soulignent également que la survie électorale du PS dépend en grande partie de l’alliance avec LFI, les accords de désistement et de répartition des circonscriptions étant cruciaux pour maximiser le nombre de députés de gauche.

L’opinion publique comme levier

La pression sur la direction du Parti Socialiste, et notamment sur son Premier secrétaire Olivier Faure, est immense. Il est pris en tenaille entre la nécessité de préserver l’unité de son parti et de l’alliance NFP, et la popularité de la ligne modérée auprès de l’opinion publique. La bonne image de personnalités comme Raphaël Glucksmann, qui est apprécié à la fois par les électeurs du NFP et par ceux du camp présidentiel, illustre l’existence d’un espace politique pour un pont entre le centre-gauche et le centre. Cette popularité est un levier puissant pour ceux qui, au sein du PS, poussent pour un changement de stratégie.

La décision que prendra le Parti Socialiste n’est pas une simple question d’opportunité politique. C’est un choix entre deux visions de l’avenir de la gauche française. La première option est de rester ancré dans le NFP, en acceptant la prédominance de LFI et la radicalité du projet, dans l’espoir de conquérir un jour le pouvoir en tant que bloc uni. La seconde option est de pivoter vers le centre, de rompre avec LFI et de rétablir le PS dans son rôle historique de parti de gouvernement social-démocrate, capable de compromis. Ce serait un retour à la tradition, mais au prix de l’abandon de la stratégie d’union de la gauche qui a permis au parti de survivre à sa quasi-disparition en 2017 et 2022.

Si le PS choisissait de s’allier à la majorité présidentielle, cela créerait une symétrie parfaite avec la potentielle scission de la droite. De la même manière qu’un accord LR-Macron formaliserait la division de la droite, un accord PS-Macron consacrerait la rupture de la gauche. Le résultat serait la consolidation d’un immense bloc politique central, allant de la social-démocratie au gaullisme modéré. Ce bloc serait alors flanqué de deux oppositions puissantes et radicalisées : La France Insoumise d’un côté, le Rassemblement National de l’autre. Le paysage politique français passerait alors d’un système tripolaire instable à une nouvelle forme de bipolarité : le « bloc de gouvernement » contre les « blocs antisystème ».

Le regard de Bruxelles et Berlin : le problème français de l’Europe

La crise politique qui paralyse la France ne se limite pas à ses frontières. Ses répercussions se font sentir avec acuité à travers toute l’Union européenne, où l’instabilité de l’un de ses membres fondateurs est perçue avec une inquiétude croissante. L’impasse institutionnelle française a des conséquences tangibles et négatives sur le fonctionnement de l’UE, sur sa capacité à prendre des décisions et sur le rôle de la France en son sein.

La paralysie du moteur franco-allemand

Depuis les débuts de la construction européenne, le partenariat entre la France et l’Allemagne en a été le « pivot central » et le principal moteur. Or, ce moteur est aujourd’hui grippé. L’instabilité politique française paralyse la capacité de Paris à s’engager sur des initiatives de long terme, au moment même où l’Union européenne est confrontée à des défis existentiels : la guerre en Ukraine, la compétition économique avec la Chine et les États-Unis, et la transition climatique. Cette situation est d’autant plus préoccupante que l’Allemagne traverse elle-même une période de fragilité politique avec une coalition gouvernementale en difficulté, ce qui accentue le vide de leadership au sommet de l’UE. Les désaccords sur des dossiers clés, comme la réforme du marché de l’énergie, ont mis en lumière l’incapacité actuelle des deux puissances à guider l’Union.

La perte d’influence et de crédibilité de la France

Sur la scène européenne, l’influence d’un pays est directement corrélée à sa stabilité et à sa capacité à parler d’une voix claire et cohérente. Un pays en proie à une crise de gouvernement, avec des ministres en affaires courantes ou un turnover incessant, voit son poids dans les négociations à Bruxelles considérablement diminuer. L’image projetée par la France est celle d’un « affaiblissement institutionnel » qui mine sa crédibilité. Cette situation entrave sa capacité à porter des projets ambitieux en matière de défense commune, de politique industrielle ou de réforme des institutions européennes, des domaines où le leadership français a historiquement été déterminant. L’instabilité française est perçue par ses partenaires comme un « signal inquiétant pour l’Europe ».

Les risques économiques et financiers

Le blocage politique à Paris génère une forte incertitude sur les marchés financiers. Cette incertitude se traduit par une augmentation des taux d’emprunt de la France, le fameux « spread » entre les obligations françaises et allemandes s’élargissant, ce qui reflète une prime de risque accrue. Les inquiétudes portent sur la capacité du pays à maîtriser son déficit et sa dette publique en l’absence d’un gouvernement stable et d’un budget voté. Cette situation fragilise non seulement l’économie française, mais complique également la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne et pèse sur la stabilité de l’ensemble de la zone euro.

Le renforcement des forces centrifuges

Un leadership franco-allemand affaibli et une France absorbée par ses problèmes internes créent un vide au sein de l’Union européenne. Ce vide peut être exploité par des gouvernements moins enclins à l’intégration européenne, comme ceux de la Hongrie ou de la Pologne, pour faire avancer leurs propres agendas nationaux et s’opposer plus facilement aux politiques communes. L’affaiblissement du cœur de l’Europe renforce mécaniquement les forces centrifuges et le risque de désunion.

Cette crise marque un renversement spectaculaire des ambitions européennes d’Emmanuel Macron. Élu en 2017 sur la promesse d’une Europe plus souveraine, plus forte et plus intégrée, portée par une France réformée et dynamique, le président français voit aujourd’hui son projet entièrement paralysé par la situation intérieure. Sa stratégie initiale consistait à restaurer la crédibilité de la France, notamment à Berlin, pour ensuite prendre la tête d’une relance de l’Europe. Le pari risqué de la dissolution en 2024, qui visait à briser l’enlisement politique national, a eu l’effet inverse : il a conduit à une fragmentation et une paralysie encore plus grandes. En conséquence, la France n’est plus en mesure de projeter sa puissance ni de diriger efficacement au sein de l’UE. Le « disrupteur stratégique » de 2017 est devenu en 2024 une source de risque systémique pour l’Union.

Désormais, la stabilité de l’Europe est, dans une certaine mesure, otage de la politique intérieure française. Des projets européens majeurs – du prochain cadre financier pluriannuel au Pacte vert, en passant par les initiatives de défense commune et le soutien à l’Ukraine – dépendent de la capacité des partis modérés français à surmonter leurs divisions pour former un gouvernement stable. Un échec prolongé à Paris ne serait pas seulement une crise française, mais une crise européenne, qui pourrait ouvrir une période de stagnation et de désunion à l’échelle du continent.

Scénarios pour l’avenir : Coalition, blocage ou effondrement?

La synthèse des analyses précédentes permet d’esquisser les futurs possibles pour la France, alors qu’elle navigue dans cette zone de turbulences institutionnelles. Trois scénarios principaux se dessinent, chacun porteur de risques et d’opportunités radicalement différents pour l’avenir du pays et de la Cinquième République.

Le succès – La grande coalition (« Cohabitation Républicaine »)

Dans ce scénario, le pari d’Emmanuel Macron réussit. Un gouvernement est formé sur la base d’un contrat de coalition négocié entre la majorité présidentielle (Ensemble), l’aile « participationniste » des Républicains, et l’aile modérée du Parti Socialiste et des Écologistes. Une telle alliance, bien que potentiellement fragile, disposerait d’une majorité absolue à l’Assemblée nationale, lui permettant de voter un budget, de restaurer la stabilité gouvernementale et de relancer l’action législative.

Les défis seraient cependant immenses. Ce gouvernement devrait gérer en permanence des divergences idéologiques profondes entre sa composante de centre-gauche, attachée à la protection sociale et aux services publics, et sa composante de centre-droit, focalisée sur la réduction des dépenses publiques et la sécurité. Sa survie dépendrait d’une culture du compromis et de la négociation constante, une pratique politique jugée « non naturelle à la culture politique française ». Si cette coalition parvenait à durer, elle pourrait stabiliser le pays et restaurer sa crédibilité en Europe. Néanmoins, comme analysé précédemment, elle risquerait de consolider une nouvelle bipolarisation politique en laissant le monopole de l’opposition aux extrêmes, préparant ainsi un terrain potentiellement favorable au RN et à LFI pour 2027.

L’échec – Le blocage persistant et le « gouvernement technique »

Dans cette hypothèse, les divisions au sein de LR et du PS s’avèrent insurmontables, rendant toute coalition politique impossible. Face à l’impasse, le président pourrait nommer un gouvernement de technocrates, une équipe de personnalités issues de la société civile, ou un gouvernement minoritaire qui tenterait de survivre en cherchant des majorités « texte par texte ».

Un tel gouvernement serait structurellement faible, vivant sous la menace constante d’une motion de censure. Incapable de mener des réformes ambitieuses, il se limiterait à gérer les affaires courantes, prolongeant de fait la situation d’« inaction ». Ce scénario de blocage institutionnel prolongé entraînerait une érosion lente mais continue de la confiance des citoyens et des marchés financiers, maintenant la France dans un état de crise politique larvée et de déclin de son influence.

La crise constitutionnelle – Dissolution ou démission

Ce scénario est celui de l’effondrement, déclenché par l’échec complet et durable des deux premiers. Si le pays s’avère totalement ingouvernable, le président de la République se retrouverait face à des choix extrêmes. Une fois la contrainte constitutionnelle levée à la mi-2025, il pourrait opter pour une nouvelle dissolution de l’Assemblée nationale. Ce serait un pari à très haut risque, qui pourrait tout aussi bien reconduire une situation de blocage que donner une majorité absolue à l’un des extrêmes. L’autre option, bien que catégoriquement exclue par l’intéressé, serait sa démission sous la pression d’une crise politique totale, provoquant une élection présidentielle anticipée. Un tel événement constituerait un « séisme institutionnel » d’une magnitude sans précédent sous la Cinquième République.

Il est crucial de comprendre que tous ces scénarios sont sous-tendus par une logique implacable : l’horizon de l’élection présidentielle de 2027. Chaque décision prise par chaque acteur politique – Emmanuel Macron, les dirigeants de LR, du PS, du RN ou de LFI – est avant tout dictée par un calcul stratégique visant à se positionner le plus favorablement possible pour cette échéance cruciale. L’héritage de Macron est en jeu, son objectif étant d’empêcher une victoire du RN. Les modérés de LR et du PS cherchent à survivre et à redevenir des forces crédibles. Le RN et LFI, quant à eux, voient dans le chaos actuel le tremplin idéal pour leurs ambitions présidentielles, la preuve ultime de la faillite du « système ». Cette prédominance des calculs de court terme rend extraordinairement difficile le type de compromis désintéressé et de vision à long terme que requerrait une véritable « union nationale ». Même une coalition de gouvernement (Scénario A) serait probablement une alliance de convenance, minée par des arrière-pensées électorales et susceptible de se fracturer à l’approche de 2027.

Au-delà des manœuvres politiciennes, le risque le plus profond est celui d’une crise du régime démocratique lui-même. Si la classe politique traditionnelle est perçue par les citoyens comme s’enfermant dans des « combinaisons » stériles qui ne résolvent aucun problème , la rupture de confiance entre le peuple et ses dirigeants pourrait devenir irréparable. Une telle désillusion généralisée à l’égard du processus démocratique pourrait paver la voie, en 2027, non seulement à une victoire populiste, mais aussi à des « voies moins démocratiques pour exprimer la frustration ». L’enjeu final de la crise actuelle n’est donc pas seulement la composition du prochain gouvernement, mais la stabilité à long terme de la République française.