Le Voile à l’Assemblée Nationale : Pourquoi la loi autorise ce que l’école interdit

La photographie de jeunes filles voilées dans les tribunes de l’Assemblée nationale a relancé une polémique récurrente. Comment le temple de la démocratie peut-il tolérer ce que les établissements scolaires interdisent formellement ? Notre analyse juridique révèle non pas une incohérence, mais l’application rigoureuse des deux visages de la laïcité française : l’un protecteur, l’autre libéral.

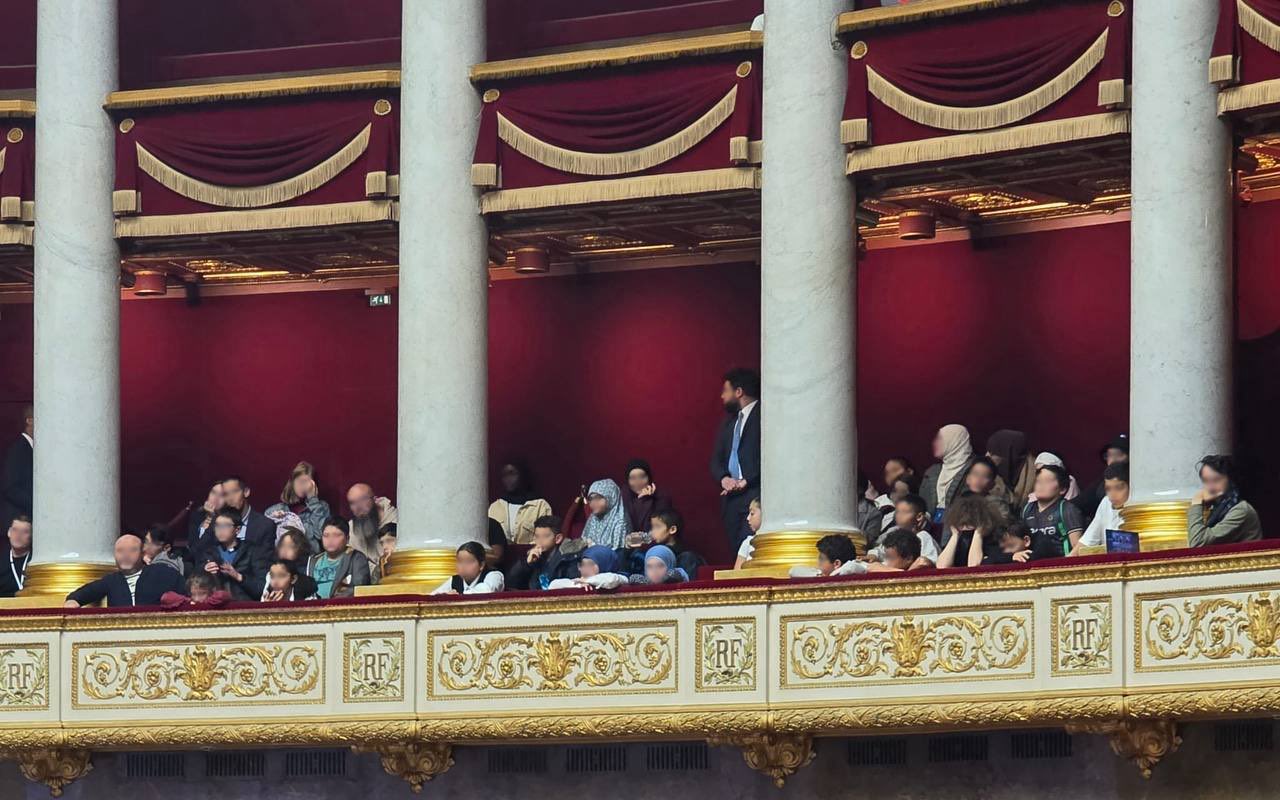

La scène est saisissante : des adolescentes, portant le voile, assistent aux débats parlementaires depuis les tribunes du public . Pour beaucoup, cette image contredit frontalement la Loi de 2004 qui proscrit les signes religieux ostensibles chez les élèves.

Pourtant, la Présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, applique ici la norme légale. L’explication tient en une distinction fondamentale en droit public français : la différence entre le statut d’Agent de l’État, d’Élève et d’Usager/Visiteur.

Reproduction de la photo de Julien Odoul sur X

Les Deux Piliers de la Laïcité

Le socle de la laïcité repose sur deux impératifs distincts, mais non contradictoires :

1. L’Obligation de Neutralité (L’État et l’Agent)

La stricte neutralité s’impose à l’État et à tous ses représentants (agents publics, fonctionnaires). C’est la raison pour laquelle un enseignant, un policier ou un haut fonctionnaire ne peut manifester ses convictions religieuses par des signes ostensibles. Le Conseil d’État a jugé que l’agent public incarne l’État et doit garantir l’égalité de traitement de tous les usagers sans distinction de croyance.

2. La Liberté de Conscience (Le Citoyen et l’Usager)

Ce devoir de neutralité ne s’applique pas au citoyen lui-même. La laïcité, dans son esprit libéral de 1905, garantit d’abord la liberté de conscience et le libre exercice des cultes, à condition de ne pas troubler l’ordre public.

Les visiteurs et les usagers de l’administration ne sont pas soumis au même devoir que l’agent. Leur statut leur permet, a priori, d’exprimer leurs convictions religieuses, y compris par la tenue. L’Assemblée nationale, en tant que lieu de souveraineté, n’a pas adopté de texte particulier pour restreindre cette liberté.

L’École : Un Régime d’Exception (La Loi de 2004)

Le point de confusion réside dans l’oubli que l’interdiction scolaire n’est pas une règle générale de laïcité, mais un régime d’exception créé par une loi spécifique.

La Spécificité de l’École

La Loi du 15 mars 2004 est strictement limitée aux élèves des « écoles, collèges et lycées publics ». Le législateur a ciblé l’école en raison de sa fonction formative, obligatoire et de la nécessité de protéger la conscience et l’émancipation des mineurs contre toute pression ou prosélytisme.

- Inapplicabilité au Parlement : L’Assemblée nationale n’a pas cette mission formative. C’est le lieu de l’exercice de la citoyenneté. Étendre l’interdiction aux visiteurs du Parlement serait une erreur de droit et un acte de censure contraire à l’esprit libéral de la Loi de 1905.

- Le Statut du Visiteur : Même si les jeunes filles de la photo sont mineures, leur statut juridique au moment où elles accèdent aux tribunes est celui de « visiteur/usager » du Parlement, les soustrayant au régime exceptionnel du Code de l’Éducation.

Le « Cordon de Sécurité » de la Présidence

La Présidente Braun-Pivet n’agit donc pas par choix idéologique personnel, mais par obligation légale découlant du règlement intérieur.

Les Seules Causes de Restriction

Le seul pouvoir d’intervention de la Présidence est strictement encadré par la nécessité de maintenir l’ordre et le bon fonctionnement des débats.

- Trouble à l’Ordre : Le port passif d’un voile (comme sur la photo) ne remplit pas la condition d’un trouble réel à l’ordre parlementaire. L’interdiction ne serait justifiée qu’en cas de prosélytisme actif ou de propagande.

- Dissimulation du Visage : La seule interdiction absolue dans l’enceinte de l’Assemblée nationale concerne les tenues qui dissimulent le visage (comme la niqab ou la burqa), en application de la Loi de 2010.

Toute interdiction arbitraire, qui irait au-delà de ces règlements, serait considérée comme un abus de pouvoir contraire à la liberté de conscience. L’Assemblée est contrainte de tolérer cette expression pour rester fidèle à sa vocation de représentation universelle des citoyens.

La Laïcité, Complexe mais Cohérente

Ce qui est perçu comme une incohérence est, d’un point de vue juridique, l’application distincte mais cohérente des différents régimes de laïcité :

| Statut de la Personne | Lieu Principal | Régime Juridique | Port de Signes Ostensibles |

| Agent Public | Tous Services Publics | Neutralité Stricte | Interdit |

| Élève (Mineur) | Écoles Publiques | Régime d’Exception (Protection) | Interdit (Loi 2004) |

| Usager / Visiteur | Assemblée Nationale | Liberté d’Expression (Droit Commun) | Autorisé (Sauf trouble ou dissimulation) |

La laïcité française maintient une ligne de crête délicate : stricte pour garantir la neutralité de l’État et l’émancipation des élèves, et libérale pour garantir la liberté de conscience des citoyens dans le lieu même où la loi est votée.

Tout changement nécessiterait une loi qui étendrait le principe de neutralité aux usagers de l’ensemble des services publics, un changement philosophique et légal majeur qui transformerait profondément la conception française de la démocratie.