Les Français paient-ils moins d’impôts sous l’ère Macron ?

Alors qu’Emmanuel Macron met en avant ses réductions d’impôts, le paysage fiscal français ne cesse de susciter des interrogations. Malgré les baisses annoncées, la part des prélèvements obligatoires dans l’économie atteint des sommets, offrant une perspective complexe et nuancée. Plongeons dans cette analyse pour décrypter l’évolution des impôts en France depuis l’avènement du président Macron, mettant en lumière les multiples facteurs à l’œuvre et les répercussions sur les finances des ménages français.

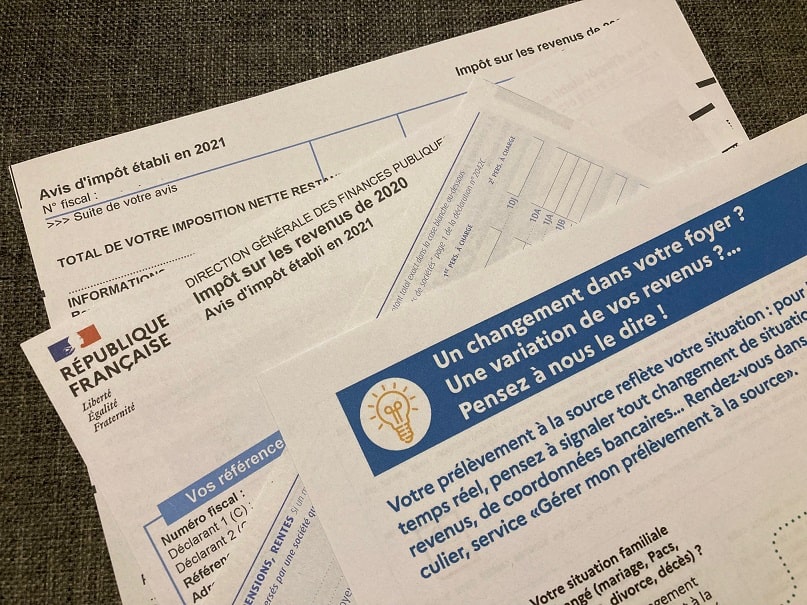

impôts sous Macron – CREDIT : Faut qu’on en parle !

L’évolution des impôts en France depuis l’accession d’Emmanuel Macron à la présidence

L’arrivée au pouvoir d’un président apporte inévitablement des changements et des évolutions dans divers domaines, et la politique fiscale ne fait pas exception. Alors qu’Emmanuel Macron se targue d’avoir instauré des baisses d’impôts significatives, il subsiste un débat sur l’impact réel de ces mesures sur les finances des ménages français.

Lors d’une allocution, le président a déclaré : « En réponse aux Gilets jaunes, nous avons allégé le fardeau fiscal et évité la tentation des dépenses publiques. Au cours du précédent quinquennat, nous avons réduit les impôts de 50 milliards d’euros, la moitié pour les ménages et la moitié pour les entreprises. » Une affirmation soutenue le jour suivant par Bruno Le Maire lors de sa visite en Haute-Savoie.

Entre les faits et les chiffres : réductions d’impôts et prélèvements obligatoires

Cependant, la réalité se révèle plus complexe que les déclarations officielles. Depuis l’accession d’Emmanuel Macron à la présidence, il y a eu une série de réductions de taux et de suppressions d’impôts. Par exemple, l’impôt sur le revenu a été ajusté, la deuxième tranche d’imposition passant de 14 % à 11 % en 2020. De plus, les barèmes des tranches ont été modifiés pour refléter l’inflation, ce qui a eu pour effet d’élever le seuil de revenu où les taux d’imposition s’appliquent.

Prenons l’exemple d’un salarié gagnant 1800 euros nets par mois pour illustrer ces ajustements. Grâce à ces modifications, le gain de pouvoir d’achat annuel pour ce salarié est estimé à environ 400 euros. Ainsi, sur le papier, ces mesures semblent traduire une réelle réduction de la charge fiscale pour bon nombre de citoyens.

L’énigme des impôts cachés et la question des collectivités locales

Néanmoins, des voix critiques s’interrogent sur la balance réelle entre ces baisses d’impôts et les mesures de compensation. La fiscalité locale, en particulier les taxes foncières et les droits de mutation à titre onéreux, alimente ce débat. Ces impôts jouent un rôle crucial dans le financement des collectivités locales, incluant les communes, départements et régions.

Les statistiques démontrent une hausse des revenus fiscaux pour ces collectivités au cours des dernières années, passant de 139 milliards d’euros de prélèvements en 2017 à 165 milliards d’euros l’année dernière, selon les données de l’Insee. Toutefois, cette augmentation ne représente qu’une fraction de la croissance globale des prélèvements obligatoires sur une période de cinq ans.

Un équilibre expliqué par le renouveau de l’activité économique

Le paradoxe entre les annonces de baisses d’impôts et la montée des prélèvements obligatoires peut en partie être expliqué par la reprise économique. Avec une économie en croissance, les revenus augmentent, ce qui conduit automatiquement à une hausse des rentrées fiscales, même si les taux d’imposition demeurent inchangés.

En somme, la question de savoir si les ménages français paient davantage ou moins d’impôts sous le règne d’Emmanuel Macron ne peut être appréhendée de manière tranchée. Les réductions d’impôts sont bel et bien ressenties par de nombreux contribuables, mais elles coexistent avec une augmentation globale des prélèvements obligatoires, en partie induite par la croissance économique. La réalité fiscale est donc plus subtile qu’elle ne paraît, impliquant divers éléments à considérer dans une évaluation exhaustive.